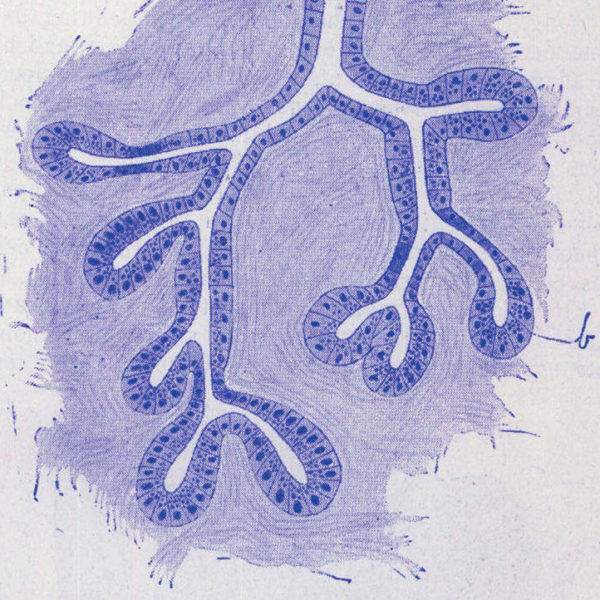

De l’allaitement, il y a des histoires que l’on n’entend pas : les doutes, la fatigue, la culpabilité. Quatre amies me racontent.

Lire la suite

De l’allaitement, il y a des histoires que l’on n’entend pas : les doutes, la fatigue, la culpabilité. Quatre amies me racontent.

Lire la suite

C’est un poème récité, comme un rituel, pour se souvenir d’une voix et s’observer changer. Sam a 27 ans – bientôt 28. Il raconte ce que l’injection d’une hormone fait à sa vie.

Lire la suite

À 68 ans, Zébulon aime toujours manger des choux à la crème et du fromage dégoulinant. Pour lui, le risque n’est pas le trou dans la dent ni le bouchon dans la veine, mais un mauvais dosage de sucre dans le sang.

Lire la suite

Le texte paru dans « Feu follet », accessible sur le site depuis la semaine dernière, critiquait un « vivre avec » faisant abstraction du covid et de ses conséquences mortifères. À un certain consensus sur l’importance de la réduction des risques au tout début de la pandémie a succédé un silence assourdissant au sujet de la gestion collective de la maladie.

Mars 2020, les cas de Covid-19 se multiplient en France, et le décompte quotidien des contaminations et des morts est le principal mode d’existence de cette maladie dans le discours public. Mars 2022, aucun hommage public n’a été rendu, le décompte n’est plus relayé depuis longtemps et le covid est avant tout associé à des mesures restrictives, les morts faisant l’objet d’un silence assourdissant, y compris dans notre camp politique.

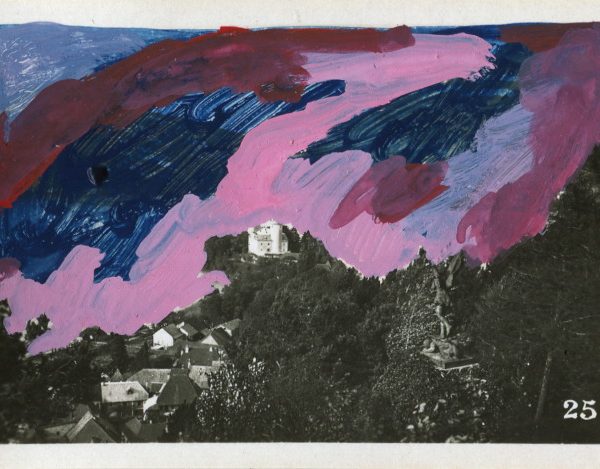

Le 11 juin dernier, le lendemain de la dernière Fête à Klak, des membres de Jef se sont retrouvé⋅es dans le studio son de la Parole errante pour discuter de « Feu follet », notre dernier numéro fraîchement paru. Pour cette 4e édition de l’émission L’écoute et l’écho, discussions croisées, interviews, micro-trottoirs, field recording et pièces sonores, prolongent la thématique qui nous a hanté·es de nombreux mois : les relations entres les mort·es et les vivant·es.

Le dimanche 30 octobre, avait lieu au Brésil le deuxième tour des élections présidentielles. L’actuel président d’extrême droite Jair Bolsonaro, perdant de l’élection, devrait donc quitter ses fonctions en janvier 2023 et perdre alors son immunité face à la justice brésilienne. Les accusations à son encontre, relevant du droit commun, pourraient faire l’objet d’un ou plusieurs procès. Sa gestion criminelle de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid 19 lui est notamment reprochée.

Lire la suite

Les génocides font systématiquement l’objet de discours les dépolitisant et les remettant en cause. Autour de l’extermination des Juif·ves d’Europe et de celle des Tutsi au Rwanda, des thèses s’insinuent qui nient aussi bien la volonté d’anéantissement guidant les génocidaires que la réalité des massacres qu’iels ont perpétrés.

Lire la suite

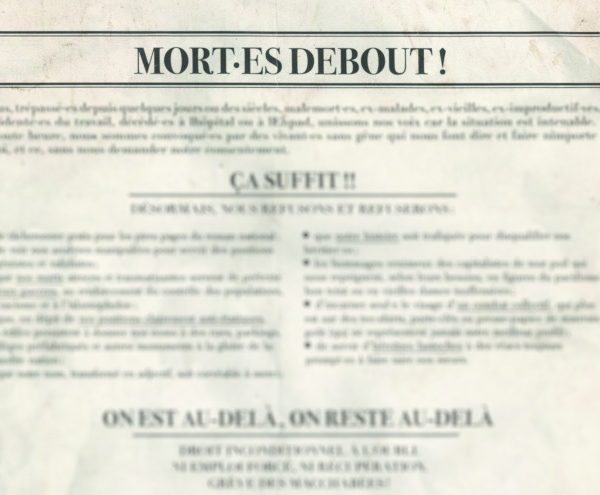

Lors d’une visite au Père-Lachaise pour la préparation de son huitième numéro, « Feu follet », Jef Klak a attrapé au vol un tract dont la lecture lui a suscité un frisson d’effroi. Le voici reproduit tel quel.

C’est le récit d’un double sacre olympien, d’une Canebière émeutière, du cadeau improbable d’un vice-roi ottoman et d’un autodafé girafidé. Le tout commenté avec l’émotion du direct.

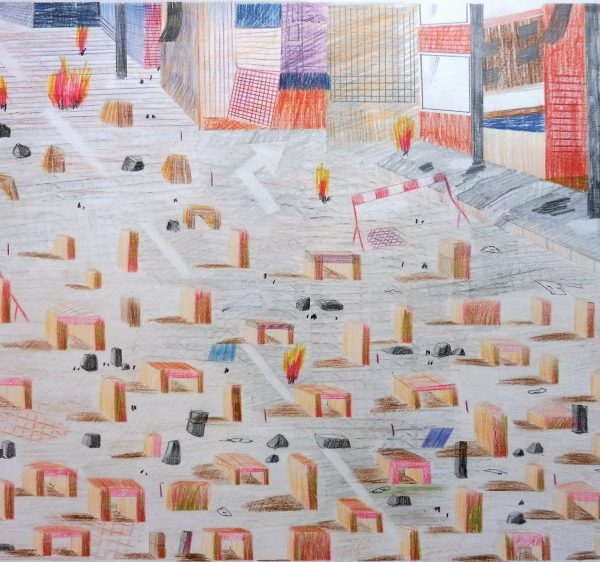

À Paris, après la fin officielle de la manifestation, les manifestant⋅es se font encadrer par un cordon policier qui les conduit au milieu de la circulation, place de la Madeleine. Désemparé⋅es par la situation, avec l’impression de s’être fait balader toute la journée en vain et une furieuse envie de produire quelque chose, on occupe spontanément le milieu de la place et on entonne le chant des Gilets jaunes : On est là ! Répété inlassablement pendant plus de sept minutes, ce chant agrège des dizaines d’autres manifestant⋅es et interrompt la circulation : chouette, on est enfin en manif !

Composée à la suite du mouvement #Metoo et de la prise de parole d’Adèle Haenel, Non ! riposte à la violence plantée en nous par l’oppression sexuelle et le patriarcat. Une pièce collective réalisée en sororité pour guérir et célébrer nos forces.

Ça monte, ça rougeoie, ça voix qui tremble, ça peau qui sèche et cœur dans le ventre, ça rumine et finira par sortir ou rester dedans bien niché, ça pousse ça creuse ça expulse ça donne forme… Quelques plis de la colère, quand elle incube et ne sort pas, quand elle sourd, monte et se déploie.