Ce « manuel pour les habitants des villes » est un documentaire, en trois volets – à lire et écouter – réalisé par le collectif Précipité dans trois centres d’hébergement d’urgence et de réinsertion sociale, avec leurs habitants. Entre 2003 et 2010, au cours d’ateliers de parole et de réflexion s’échangent les situations sociales et politiques. Comment vivre sans papiers, vivre sans logement, être chômeur ou travailleur précaire ? Quelles expériences des frontières, de l’hébergement social, de l’insertion par le travail ? Comment ces dispositifs de contrôle et de gestion, qui invisibilisent, imposent leur rythme et leurs itinéraires, individualisent, se retournent aussi parfois, dans les pratiques, les usages, les luttes ?

Écouter le documentaire

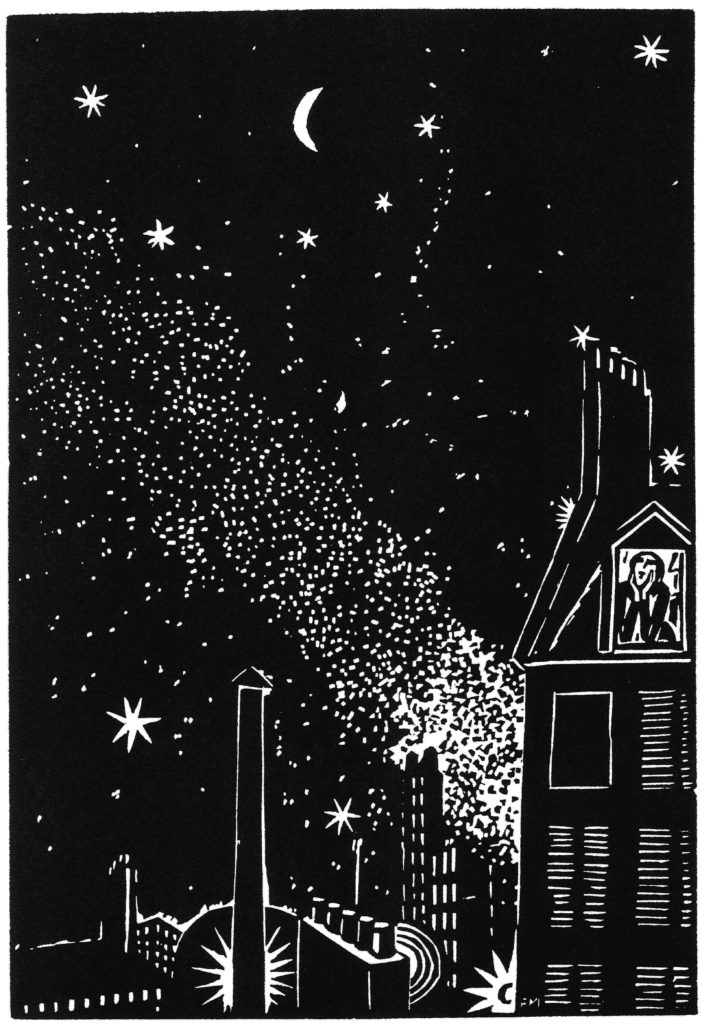

Il y a un livre du graveur Frans Masereel qui s’appelle La Ville. C’est un livre composé de cent gravures qui représentent la ville au début du XXe siècle. La première image montre un homme qui regarde la ville depuis son dehors.

Sortir de la ville. Je me souviens être parti à la recherche de cette limite, trouver une coupure, la fin de la ville. Je partais, je marchais dans l’espérance de trouver une frontière nette entre la ville et autre chose, la campagne peut-être, je ne saurai dire précisément ce qu’il y avait pour moi après la ville. J’étais à pied. Je pressentais qu’en voiture ou en train il n’était pas possible de la quitter. Ils étaient la ville et avec eux, je ne ferais qu’en suivre les nervures se prolongeant indéfiniment. J’ai marché pendant des heures et je n’ai jamais trouvé. Le tissu urbain se délitait, laissant apparaître, brutale, hostile, sans dimension humaine, l’infrastructure de la métropole : entrepôts commerciaux, autoroutes, pylônes électriques. À cet endroit, l’énergie n’a pas encore été subdivisée. Les flux sont puissants, prêts à irriguer des millions de points. Flux électriques, flux de voitures, flux de marchandises. Cela grésille. La tête vous tourne. Et quand il vous semble quelques instants avoir laissé tout cela derrière vous, vous tombez sur des zones pavillonnaires immenses, ces nouvelles colonies de la métropole.

Cela se trouve dans la petite ville du Pré-Saint-Gervais, juste derrière le périphérique, la voie rapide qui ceinture Paris et la sépare de sa banlieue. C’est un petit immeuble. À cet endroit, il y a un CHRS, un Centre d’hébergement et de réinsertion sociale. Des personnes sans logement sont hébergées dans une quinzaine de chambres pour une durée limitée de un à deux ans. En contrepartie, elles doivent rencontrer chaque semaine l’un des trois travailleurs sociaux censés les accompagner dans la recherche d’un revenu et d’un logement. Dans le même immeuble, il y a un cyberespace. C’est une grande salle avec une vingtaine d’ordinateurs connectés à Internet. Deux salariés s’occupent du lieu. Ils animent des formations en informatique et des séances de recherche d’emploi. Le cyber, comme on l’appelle ici, accueille des résidents du CHRS, des habitants du quartier et des personnes venues par le biais d’autres institutions sociales. Il y a aussi un atelier où l’on fait de la peinture, de la sculpture et de la gravure. On y fabrique des accessoires en cuir et des meubles en carton. Il est ouvert à tous, il suffit de s’y inscrire. Parfois bénévole, parfois salarié, le statut de la personne en charge de l’atelier varie selon les subventions. Enfin, il y a un jardin. Un monsieur, maintenant à la retraite, s’en occupe bénévolement avec l’aide d’un résident.

Au Pré-Saint-Gervais, chaque résident est seul dans une chambre équipée d’une cuisine et d’une petite salle de bain. Il en possède la clef ainsi que celle de l’entrée de l’immeuble. Contrairement aux CHU (centre d’hébergement d’urgence), les résidents ne partagent pas l’espace où ils dorment, leurs horaires et leurs repas. Si bien que le CHRS donne l’image d’un simple immeuble d’habitation, exempt de toute vie collective. Rien d’étonnant si l’on considère que le lieu est pensé comme la dernière étape avant l’« autonomie ». C’est le mot clef autour duquel le centre s’organise. Il est le lieu de son apprentissage. Avec cette expression, l’institution désigne une condition objective et une disposition subjective. Être autonome veut dire avoir un emploi et un logement, mais aussi être un bon gestionnaire de soi – de ses papiers, de ses dépenses, de sa recherche d’emploi. À cet égard, l’expression « culture du logement », souvent utilisée par les travailleurs sociaux, est significative. L’accession à un logement est envisagée au regard du revenu, mais aussi de la disposition à payer un loyer régulièrement. L’implication requise est d’autant plus importante que les loyers sont élevés et les revenus faibles.

Dans le livre de Masereel, il y a une image où l’on voit des gens à travers les fenêtres de leurs appartements. Au dernier étage, une jeune femme semble lire. En dessous, un homme nous regarde, pensif. Plus bas, une femme se déshabille. Dans un immeuble, plus loin, un couple s’embrasse. À la fenêtre d’à côté, une femme regarde la ville. Un étage plus bas, un homme fait de même. Ils sont tous les deux seuls.

Nous sommes venus ici pour organiser un atelier radio avec les résidents du CHRS. Il doit avoir lieu tous les jeudis de 17 h à 19 h dans la salle d’animation. Cette salle est à l’usage des résidents. Ils peuvent s’y réunir, cuisiner, lire, jouer au baby-foot. En réalité, ils n’y vont jamais ou presque. Ils ne font qu’y passer pour accéder au jardin. Les seuls usagers volontaires du lieu étaient des jeunes du quartier qui, sans demander rien à personne, avaient occupé l’espace. Depuis, la porte est fermée le soir et l’endroit est de nouveau inoccupé. Personne ne vient à notre atelier, sinon Mérouane qui vit au CHRS depuis plusieurs mois. Avec lui, nous décidons de frapper aux portes des chambres. Elles sont presque toutes vides, et si quelqu’un répond, il nous dit ne pas avoir le temps, être fatigué, ne pas être intéressé. Mérouane n’est pas surpris. Il nous raconte le peu de relations qui existent entre eux. Chacun est pris par ses problèmes. Beaucoup travaillent selon des horaires très différents. La plupart du temps, ils ne font que se croiser. Nous collons sur les murs du foyer des photocopies des gravures de Masereel.

Parmi les trois travailleurs sociaux du CHRS, nous rencontrons Christine. On lui fait part de notre difficulté à rencontrer les résidents. On lui dit que le foyer nous semble être toujours vide. On lui demande si elle voit un jour et une heure dans la semaine plus favorable à la tenue de notre atelier. Elle prend son cahier et nous indique les activités et les horaires de chaque résident. Certains travaillent le matin et d’autres le soir, certains la journée et d’autres la nuit, certains la semaine et d’autres le weekend. Les lieux de travail et les horaires changent selon les jours, les semaines, les mois, les missions. Certains vont loin et d’autres travaillent dans leur chambre. Il y a ceux qui cherchent, courent de rendez-vous en rendez-vous, et ceux qui ont provisoirement trouvé. Si on recoupait les horaires de tous les résidents, on ne trouverait pas un moment dans la semaine où ils sont tous là, sinon peut-être le dimanche vers deux heures du matin. On décide de s’installer dans le hall du foyer et d’attendre que les résidents passent afin de les questionner sur leurs emplois du temps.

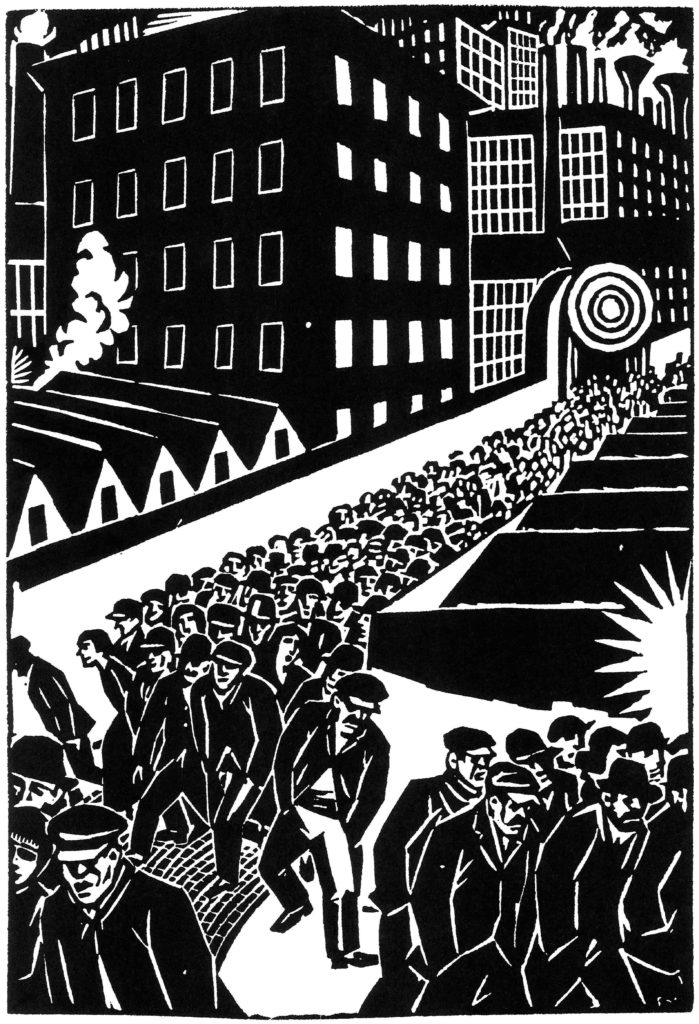

Dans le livre de Masereel, il y a une image qui montre des ouvriers à la sortie d’une usine. Ils sont très nombreux, ils ont les mains dans les poches. Ils marchent d’un même pas, d’un même rythme. Ils habitent sûrement les mêmes quartiers. Peut-être iront-ils dans les mêmes bars. À Barcelone au début du siècle, les ouvriers avaient ouvert des Ateneu dans les quartiers où ils vivaient, qui la plupart du temps étaient aussi ceux où ils travaillaient. Dans ces espaces, on pouvait se réunir, étudier, parler, s’associer, etc. Quel lieu permettra de nous retrouver dans le labyrinthe des temps où nous vivons ?

Du hall du foyer, on voit partir les résidents.

02 h 30 : Pascal part livrer du pain et des croissants de fabrication industrielle. Son camion est garé devant le foyer.

03 h 00 : Mérouane part à la préfecture de Bobigny renouveler sa carte de séjour. S’il veut avoir un ticket, il doit faire la queue toute la nuit.

04 h 00 : Djibril part pour Gare du Nord. Il facilite la montée et la descente des voyageurs du RER. La RATP appelle cela « régulateur de flux ».

05 h 00 : Krystina et Marek vont nettoyer les locaux d’une association caritative.

05 h 15 : Diallo part pour le service d’entretien de la ville du Pré-Saint-Gervais.

06 h 30 : Diaby revient du centre de tri où il travaille de nuit.

06 h 45 : Sonny part pour Montreau. Il travaille dans l’entretien des espaces verts.

07 h 00 : Diara revient de l’hôpital où il est vigile. Il croise Toufik qui part sur un chantier de peinture.

07 h 15 : Malik part pour sa formation de plomberie.

08 h 00 : François part pour la boutique où il vend des téléphones.

08 h 25 : Serge va chercher son pain. Il a travaillé dimanche, aujourd’hui c’est son jour de repos.

09 h 00 : Halim court à son rendez-vous avec son conseiller Pôle emploi.

09 h 10 : Ali se rend à son cours de français.

10 h 15 : Keltouma va s’inscrire dans des agences spécialisées dans le service à la personne. Elle vient de finir une formation d’auxiliaire de vie.

11 h 00 : Mérouane revient de la préfecture. Il doit y retourner demain.

12 h 00 : Pascal revient de sa tournée. Il va faire une sieste.

13 h 00 : Ali revient de son cours de français. Cinquante minutes plus tard, il va à l’atelier recherche d’emploi du cyberespace.

14 h 00 : Krystina revient de l’association où elle fait le ménage. Marek n’est pas avec elle. Il fait des heures supplémentaires.

14 h 15 : Mérouane a rendez-vous dans une boîte de placement.

14 h 30 : Thierry se rend au port de Gennevilliers. Il fait un remplacement d’une semaine dans un entrepôt. Il est cariste.

15 h 00 : Diop a rendez-vous avec son conseiller Pôle emploi.

15 h 10 : Comme chaque semaine, Jean va pointer au commissariat pour respecter son contrôle judiciaire.

17 h 15 : Malik revient de sa formation de plomberie.

17 h 30 : Diop revient de Pôle emploi. Il repart tout de suite. On vient de l’appeler, il doit faire un remplacement comme bagagiste dans un hôtel.

18 h 00 : François revient de la boutique où il travaille.

18 h 45 : Sonny revient de Montreau.

19 h 00 : Toufik rentre de son chantier de peinture.

19 h 30 : François repasse par le hall, il a rendez-vous avec le travailleur social du foyer.

20 h 00 : Diaby part pour le centre de tri postal, une filiale sous-traitante de La Poste en Seine-et-Marne.

21 h 00 : Diarra part pour l’hôpital où il travaille comme agent de sécurité. La semaine prochaine, il aura des horaires de jour.

00 h 00 : Thierry revient du port de Gennevilliers.

00 h 30 : Diop revient de sa mission d’intérim.

Je me lève en sursaut. J’ai sommeil, énormément. J’écoute les bruits de la rue. Ils sont assez forts, cela veut dire qu’il est déjà tard. Je regarde l’horloge. Il est 06 h 45. Je n’ai pas entendu le réveil de 05 h 45. Qu’est-ce que je fais ? J’y vais ou je me mets en arrêt maladie ? Aujourd’hui à la chaîne, on doit discuter des rythmes de travail qui ne doivent pas augmenter : je dois y aller. Je saute du lit. Je mets en route le café. Je me lave, j’éteins le café, je m’habille. Je bois le café bouillant. Je descends dans la rue. Il est 6 h 40. Je mets la voiture en route. Elle ne démarre pas. Je dois éteindre. Je fais une course, je remonte et j’enclenche la seconde. Je m’engage dans une rue à toute vitesse. Il y a du trafic. J’en dépasse un à droite, je me faufile entre deux voitures, je passe au rouge, je rejoins l’autoroute des lacs, je roule à 110 km/h. Je risque l’accident en permanence. Calme-toi un peu ! Et je pense : tout cela pour arriver au travail à l’heure ! C’est ridicule. Moi qui à l’usine me mets en quatre avec les autres pour organiser la lutte contre le travail salarié, et je risque de me casser le cou pour être en règle avec les lois de l’exploitation. C’est l’effet du rythme : si on ne s’y oppose pas, il t’entre dans le corps et tu fais tout avec angoisse. (Mario Casari, Voyage au coeur de la chaîne de montage, L’erba voglio, Milan, 1975)

Dans le hall à gauche près de l’entrée, trois rangées de boîtes aux lettres métalliques sont accrochées au mur, sur lesquelles on peut lire les noms des résidents. Un peu plus loin à droite, un escalier conduit aux étages, aux chambres. Au fond à gauche, une petite porte ouvre sur le bureau des travailleurs sociaux. Ici, on a installé une petite table, suffisamment petite pour ne pas gêner le passage. Nous restons là. Chaque semaine depuis plusieurs mois, nous regardons passer les résidents, sans qu’ils s’arrêtent. Ils nous disent qu’ils n’ont pas le temps. Ils nous demandent si nous serons encore là demain. Un peu comme le lapin de Lewis Caroll courant après le temps et nous, courant après lui. Finalement, on décide de caler notre présence sur ce qui rythme le lieu et définit son temps propre, à savoir les entretiens obligatoires des résidents avec les travailleurs sociaux. Nous profitons des quelque minutes d’attente avant chaque rendez-vous pour commencer notre enquête.

Projet de titre pour l’atelier radio : Alice dans la ville. Parce qu’Alice court après le lapin qui, lui-même, court après le temps. Elle veut lui poser la question : « Mais comment sort-on d’ici ? ».

Temps compté. La durée du séjour est comptée. Elle n’est pas fixée, mais elle dépasse rarement deux années. Les jours, les mois passent et l’angoisse monte. Si tout se passe bien, les résidents savent qu’au final un logement HLM leur sera attribué. Mais il faut se bouger, donner des gages d’insertion, mettre en règle ses papiers, stabiliser ses revenus, chercher un emploi, demander les allocations auxquelles on a droit. Démontrer par son comportement que l’on est à nouveau autonome ou prêt pour l’autonomie, bref que l’on paiera son loyer. Les travailleurs sociaux n’ont pas à mettre la pression. Les résidents savent qu’une telle occasion de décrocher un logement ne se représentera pas deux fois. Sinon c’est retour à la case départ, à nouveau la tournée des hôtels sociaux, des CHU, et parfois la rue. Et pour celui que l’on considère n’être pas suffisamment impliqué dans sa réinsertion, les menaces d’orientation ne tarderont pas.

Temps contrôlé – temps occupé. Toutes les semaines, les résidents ont rendez-vous avec un éducateur du centre dont dépend leur logement. Tous les mois, ils ont rendez-vous avec un conseiller de Pôle emploi dont, pour la plupart, dépend leur revenu. Tous les trois mois, certains ont rendez-vous avec un conseiller RSA dont dépend aussi leur revenu. Avec chacun d’eux, ils signent des contrats dits d’« insertion » ou de « retour à l’emploi » qui définissent une série d’engagements, d’obligations. Au bout d’un moment, ces travailleurs sociaux orientent les résidents vers d’autres structures plus spécialisées : boîtes d’intérim, de coaching, de relooking, maisons de l’emploi, centres de formation, de santé, etc. Si bien que les rendez-vous se multiplient jusqu’à occuper et organiser la totalité de leur temps.

Temps de solitude – temps disponible. La première qualification d’un travailleur précaire, c’est sa disponibilité à l’emploi. Une mission, il est là. On l’appelle, il vient. La nuit, le jour, le week-end. Il est d’autant plus disponible qu’il est seul, il est d’autant plus seul qu’il est disponible. Au foyer, les gens sont seuls. C’est souvent cette solitude qui les a menés là. Plus de familles, plus de petit(e) ou grand(e) ami – souvent une rupture qui les a laissés sans rien ni personne. Et il arrive que cette séparation intervienne alors que le travail a déjà vidé la relation de toute substance. La boucle se boucle et se re-boucle.

Temps coupable. Au cœur, il y a ce mot qui ne cesse de revenir, qui semble tout dire. L’employabilité. Ce mot qui opère le renversement. Qui fait porter la responsabilité du chômage sur le chômeur. Qui se maintient avec arrogance contre toute réalité. Plusieurs millions de chômeurs en France tous responsables de leur situation. La pensée néo-libérale, en un mot. Qui circule sans que l’on y prête attention. Qui « engrillage » le regard du travailleur social et qui culpabilise le chômeur.

Temps violé. Pour travailler, il faut se plier toujours plus aux exigences du marché. L’épouser, se vouer à lui. Il requiert mobilité et disponibilité. Mais plus encore, il faut réformer sa manière d’être, sa manière de se tenir, de parler, de s’habiller, paraître motivé et impliqué. Et on s’immisce toujours plus dans ta tête, dans ton corps.

Temps mobilisé – temps désœuvré. L’emploi garde toujours la main sur le temps où l’on ne travaille pas. À chaque instant, il se donne le droit de l’occuper à nouveau. En ce sens, il n’est pas un temps libre. Il prend l’allure d’une continuelle attente ou d’une continuelle recherche. Il est difficile d’y projeter autre chose que de trouver un emploi. D’autant plus difficile que toute activité qui chercherait à s’y déployer peut à tout moment être interrompue. De ce point de vue, le téléphone, cette petite machine que l’on a toujours sur soi et grâce à laquelle on peut vous appeler en permanence apparaît comme particulièrement redoutable. On peut faire intrusion dans votre vie à tout moment pour vous proposer un emploi. Bien sûr, on peut toujours l’éteindre, ne pas répondre, ou dire que l’on n’est pas disponible. Mais la concurrence est rude et les emplois rares. Pas sûr d’être parmi les premiers appelés la prochaine fois.

Temps angoissé. L’injonction à l’emploi est partout. Elle se transmet par les mots. Elle surdétermine les entretiens de suivi. Elle s’étale dans les séances de relooking, dans les stages de coaching. Elle se matérialise dans les horaires et les durées de séjour des foyers, dans la fréquence des rendez-vous. Elle ordonne les bilans d’évaluations. Elle commande les objectifs institutionnels. Elle se déclame dans les discours politiques. Elle se redouble dans le regard des proches. Elle se naturalise dans la nécessité organisée – le prix des loyers, la suppression des allocations. Elle s’absolutise dans les besoins de ceux qui dépendent de vous. En ces temps de chômage généralisé, chacun se trouve pris dans l’impossible d’une norme à réaliser, irréalisable.

Temps occupé, préoccupé. Travail, celui qui aspire le temps, l’attention, que l’on travaille ou pas. Celui qui occupe, celui qui préoccupe, qui stresse, qui angoisse. Celui après lequel tu cours de boîtes d’intérim en agences Pôle emploi, de CV en CV cent fois réécrits sur les bons conseils du énième travailleur social, que tu vois moyennant un RSA, une chambre, un ticket-repas. Celui qu’il n’y a plus, mais qu’on te somme de trouver… se bouger, se motiver, rester dans la course, rester employable… et tu cours toujours plus seul.

Temps de la fausse implication. Il cherche à se motiver. Faire semblant d’y croire, alors qu’il n’y croit plus du tout. Il sait très bien que c’est un jeu de dupes, parce qu’il a toujours travaillé justement. Mais pour l’instant il n’a pas le choix, il ne voit pas d’autres issues pour l’instant, que de faire semblant, d’y croire.

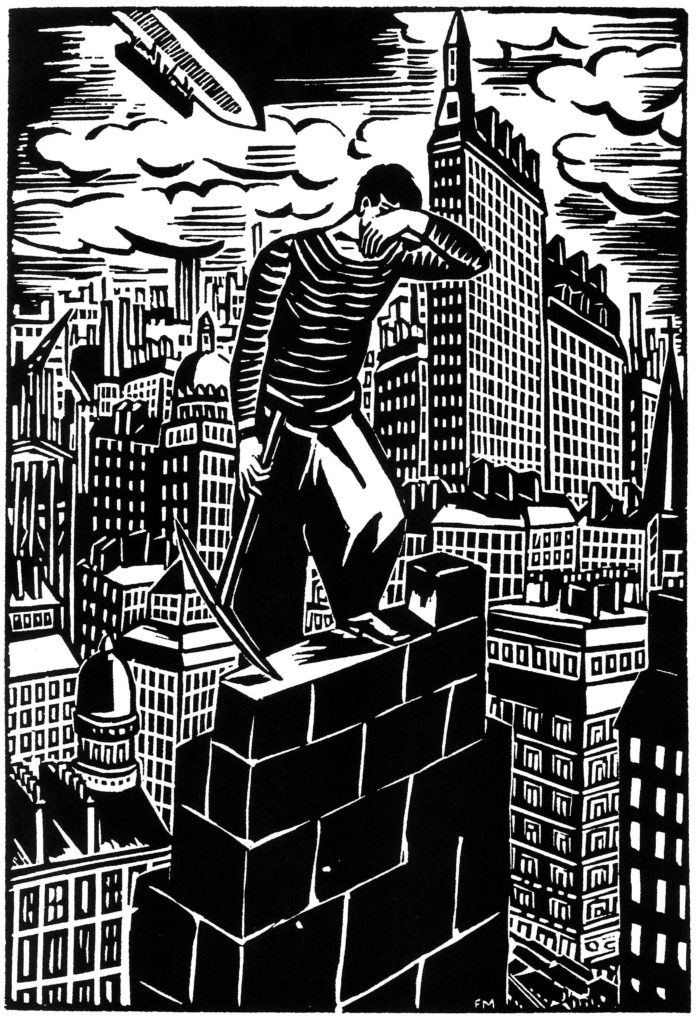

Dans le livre de Masereel, il y a une image qui représente un ouvrier du bâtiment aux allures de géant. Il est porté par son ouvrage au-dessus de la cité. Mais rien de triomphant dans cette image. L’ouvrier ne regarde pas fièrement la ville qu’il a construite. La main sur le front, les épaules basses, il a juste l’air fatigué. Si on l’a érigé en héros du travail, c’est bien malgré lui. On n’a pas trouvé de meilleure idée pour le faire travailler plus. Il préfère cacher son visage.

On cherche à qualifier le temps des résidents. Mais, au final, que décrit-on ? Est-il à ce point vidé de relations familiales, amicales, amoureuses, de moments autres ? Non. On parle de ce qui apparaît depuis le hall du foyer. Cette sensation étrange d’être passé à côté de la réalité. Ici, elle n’a le droit d’exister que si elle veut bien entrer dans les mots, les situations, les espaces que l’institution a préalablement définis. Quitte à en laisser une partie à l’entrée du centre, derrière la porte. Si nous avions réalisé nos entretiens ailleurs – encore aurait-il fallu trouver cet ailleurs ! –, sûrement d’autres choses se seraient racontées. Mais ils avaient lieu dans le hall, à la sortie des entretiens de suivi et nos dialogues s’en trouvaient imprégnés. Comme si les entretiens commencés avec les travailleurs sociaux se continuaient avec nous. On pense alors à toutes ces réalités orphelines de mots, de situations, d’espaces, de temps, que l’on se retrouve à enfouir, contenir, taire ou cacher. Toutes ces réalités qui ne prennent pas place dans les cases soigneusement préparées. Des êtres chers ou imaginaires, des relations, des désirs, des besoins, des histoires, des mondes qui ne trouvent plus à exister que dans le corps – se réinscrire dans le corps – angoisse, maladie. D’abord, cette souffrance de vivre séparé de ce qui nous est cher. Ensuite, cette souffrance de vivre séparé de ses blessures, de ne pouvoir en prendre soin. Et puis, le risque de voir ses mondes finir par tomber en ruines, ou demeurer introuvables au fond de soi tant il a fallu se résigner.

Quand dans le hall du foyer l’attente se fait trop longue, nous allons passer un moment dans le cyberespace, juste à côté. Nous aimons y prendre le café. On apprécie la façon dont ceux qui animent le lieu ne pressent pas les gens, les aident quand ils le demandent sans les obliger. Ici, on peut chercher un emploi, partager ses difficultés, mais aussi faire et parler d’autre chose. On discute avec un monsieur. Il ne recherche pas du travail, il vient ici passer le temps, avoir chaud. Une autre personne nous raconte qu’elle profite d’être devant un ordinateur pour finir d’écrire son roman. Les deux responsables du lieu ne font aucune remarque. Ils laissent la fonction de l’atelier emploi s’élargir. On vient s’y poser, discuter, écrire, boire un café. Ils laissent sans le dire, et parfois sans se le dire, le cyberespace répondre à d’autres besoins.

À l’époque où les CHU n’étaient pas encore stabilisés, où tout le monde devait sortir du foyer à huit heures du matin et ne pouvait rentrer que le soir, nous avons connu des directeurs, des permanents, des compagnons qui, chacun à leur niveau, s’arrangeaient pour laisser dormir le jour des personnes qui étaient malades ou travaillaient la nuit.

Nous avons connu un résident dans un CHU stabilisé dont la mère était tombée malade. Elle ne vivait pas en France. Il était très angoissé et voulait aller la voir. Il n’y allait pas. Une trop longue absence aurait signifié perdre sa place dans le foyer. À son retour, il se serait retrouvé de nouveau à la rue. Il raconta sa situation à la travailleuse sociale du centre qui passa sur le règlement et lui dit : « Va voir ta mère, pars et reviens, je garde ta place. »

Nous avons connu un travailleur social qui, quand un résident n’avançait pas suffisamment vite dans sa recherche d’emploi, dans ses formalités administratives, temporisait et le couvrait face à ses autres collègues, face à son responsable. Il nous disait s’abstenir, autant qu’il le pouvait, d’être le véhicule des multiples injonctions à l’emploi. Il disait ne pouvoir que retarder ce moment, tant la situation institutionnelle lui laissait peu de marges.

Nous avons connu un résident qui refusait régulièrement des boulots de vigiles. Il voulait travailler comme cariste. Il nous disait que le fait d’avoir une chambre pour un temps relativement long, sans avoir à payer de loyer ou presque, lui permettait de refuser ce genre d’emploi. Ce qui n’aurait pas été le cas s’il avait été à la rue. Vigile, il l’avait déjà fait. C’est le contenu du travail qui ne lui plaisait pas. De cela, il ne disait pas un mot à son assistante sociale. Il craignait que cela ait des répercussions négatives sur l’aide qu’on lui accordait, comme si elle dépendait de sa disponibilité à n’importe quel emploi. Ayant discuté avec son assistante sociale, on peut dire qu’il se trompait, et qu’elle aurait tout à fait pu entendre un tel discours, d’autant que sa stratégie restait dans les règles de l’insertion professionnelle. Mais il avait largement intériorisé les normes du travail social et par précaution, il ne laissa apparaître que sa disposition à travailler sans conditions.

Un jour, nous avons discuté un peu plus longtemps que d’habitude avec deux hébergés. L’un nous a demandé si nous pouvions éteindre notre micro. En substance, il nous a dit que le travail, il connaissait, il en avait connu beaucoup dans sa vie, mais maintenant autant qu’il pouvait, il essayait d’éviter, il avait plein d’autres choses à faire.

Nous avons connu le directeur d’un accueil de jour qui gonflait les chiffres de participation à des ateliers de « paroles », pour conserver ses subventions, maintenir l’emploi de celui qui l’animait et défendre un espace autre.

Quand on repère un écart, aussi minuscule soit-il, il ne faut pas le refermer mais plutôt y enfoncer un coin. Un écart en cache généralement trois : une discordance entre les besoins des usagers et la fonction des lieux de l’institution ; une distance des travailleurs sociaux à l’égard de ce que l’on attend d’eux ; un pas de côté des usagers quand à l’utilisation normale des institutions. Par ces écarts, chacun fait en sorte que l’institution ne rogne pas trop sur sa vie et ses convictions. Sauf qu’ici, tous ces écarts par rapport à la norme restent autant d’initiatives solitaires, jamais discutées, jamais échangées. Qu’il s’agisse des usagers, des travailleurs sociaux, des directeurs de centre, chacun sert à son supérieur le discours attendu. Ce qui donne l’impression d’un immense jeu de dupes où le grand gagnant est toujours l’idéologie, ici libérale, contre la réalité. Que se passerait-il si chacun commençait à dire respectivement à son travailleur social, à son responsable, à ses financeurs : « vos objectifs ne correspondent pas à nos besoins, vos modes d’évaluation ne sont pas les bons. Ils ne sont pas en accord avec ce que je suis, avec la manière dont je conçois mon activité. » Peut-être tous diraient la même chose. Le directeur : « Laissez-moi tranquille avec vos dossiers de financement. J’ai besoin de temps. » Le travailleur social : « Vous me fatiguez avec vos orientations. J’ai besoin de temps. » L’usager : « Doucement avec votre travail, j’ai besoin de temps ».

Alors que nous sommes dans le hall, Mérouane passe chaque jour un peu de temps avec nous. Visiblement, ce n’est pas le premier hall d’immeuble qu’il occupe dans sa vie. À travers la porte, il regarde dehors les gens passer. Puis, il s’assoit sur les marches de l’escalier. On discute de tout et de rien. On va dehors fumer une cigarette. Les résidents n’habitent pas le Pré-Saint-Gervais, mais la grande métropole qu’ils parcourent chaque jour pour aller travailler. Au contraire, Mérouane est ici chez lui. C’est un enfant de la ville. Pour chaque rue, chaque immeuble, chaque cité, il a un souvenir, une histoire. Par incidence, le foyer c’est un peu sa maison. Et il l’investit comme tel. Il nous aide dans notre enquête, il jardine, il participe à l’installation d’une salle de musculation au sein du CHRS. Son engagement dans la vie du foyer est apprécié. Et puis chez Emmaüs, ils ont besoin de volontaires pour les grands événements médiatiques qu’ils organisent. Mais un jour, tout bascule. On considère qu’il est au foyer depuis trop longtemps et qu’il s’y sent trop chez lui. Et cela, l’institution n’aime pas. On l’a vu ici et ailleurs, quand un résident oublie le caractère provisoire de sa résidence, il pose problème et sa réorientation ne tarde pas. On le somme de trouver du travail et on l’avertit de sa prochaine réorientation. La désillusion est grande. Le sursis accordé n’était que de courte durée.

Mérouane sort du bureau des travailleurs sociaux, l’air furieux. Il a mauvaise mine, son visage est creusé par la fatigue. On sort pour fumer une cigarette.

Il me faut ma dose de nicotine, ça va me calmer. Sinon, ils vont me faire péter un câble. Ils veulent me réorienter à des kilomètres d’ici. Dans un autre centre où je serais « compagnon » prêt à me faire exploiter pour que dalle. J’ai même été visité une structure à Évry. Mais je ne veux pas de ça. Pour les gueules cassées, les mecs qui ont passé vingt-cinq piges à la rue, je comprends bien que ça peut servir. Mais c’est pas pour moi, c’est pas ma place. D’accord, ils disent qu’il faut que je me bouge pour faire avancer un peu ma situation, mon dossier. Moi, j’ai toujours bossé, je me suis toujours débrouillé par moi-même. Il n’ y a pas de problèmes là-dessus. La preuve, la directrice m’a foutu un peu la pression par rapport au travail : quinze jours après, c’était fait. J’ai bossé comme cariste sur une mission d’intérim de trois semaines. Mais qu’est-ce que j’y peux, s’ils n’ont pas renouvelé mon contrat ? Qu’est-ce que j’y peux, si la préfecture m’a encore dit d’attendre pour le renouvellement de ma carte de séjour ? Et puis, il y a mes dettes, mes impôts… Neuf cents euros par-ci, neuf cents euros par-là… C’est lourd tout ça, j’ai besoin de temps. Je fais des trucs, mais il faut bien qu’ils comprennent que courir pour faire toutes ces démarches, c’est nouveau pour un gars comme moi. Ça n’a jamais été mon mode de vie. J’ai jamais touché le RMI par exemple, je veux pas être un assisté. Ce qui m’énerve le plus, c’est qu’ils m’ont poussé à m’investir dans la structure, dans les activités, et que maintenant ils me disent que je n’ai rien fait. Et tout ce temps que j’ai passé ici, c’était rien ? En fait, je regrette de ne pas avoir pensé plus à ma gueule. Je sais bien que ça fait presque plus d’un an que je suis là, mais il me faut un peu de temps. Et puis, pourquoi moi, quand il y en a qui sont restés quelque chose comme trois années dans ce centre. S’ils continuent à me casser les couilles, je me casserai, j’ai pas besoin d’eux pour me débrouiller. On verra bien, j’attends mon entretien avec la directrice du centre.

Nous proposons aux travailleurs sociaux et aux animateurs du cyberespace de réaliser un journal de bord radiophonique. À chacun, on demande de marquer dans un cahier ce qui chaque jour retient son attention, et de nous en faire part une fois par semaine, au micro. On dit être intéressés par les écarts, les contradictions qu’ils peuvent ressentir entre l’institution et eux, entre l’institution et les besoins des usagers. Notre proposition ne se réalise complètement qu’avec Stéphane, l’un des animateurs du cyberespace. Avec les autres, nous commençons sans finir. L’exercice est investi avec enthousiasme. Mais les journaux prennent immédiatement une dimension critique. Et chacun s’aperçoit qu’il ne peut ainsi se dévoiler et préfère alors s’arrêter. Stéphane réussit à se positionner autrement. Il parle de son travail et des logiques qui le traversent, en évitant les critiques trop directes.

Mérouane commente une gravure de Masereel que l’on a collée au mur :

Sous les yeux, j’ai une image de circulation intense, de véhicules en pleine ville, c’est assez chaotique, beaucoup de monde, des gens sur les trottoirs. On voit vraiment qu’on est dans une ville, je dirais même une ville en pleine expansion. Comme une ville d’aujourd’hui, sauf que c’est une image un peu plus ancienne. Donc beaucoup de véhicules moteurs, des gaz d’échappement, du monde dans la rue. Comme une rue de Paris aujourd’hui. C’est un peu comme ça que j’ai commencé dans le monde du travail, que j’ai décidé d’être coursier. Comme une façon de voir la ville de mon point de vue, à ma manière, de la traverser de long en large, de rencontrer des gens, d’être toujours à l’extérieur, de subir les intempéries, de voir des jolies filles ou tout simplement de découvrir des quartiers. J’ai commencé vers dix-neuf ou vingt ans. J’en avais marre de rester dans un atelier, de faire du câblage en électronique, ça ne me convenait pas, même si j’avais des horaires assez flexibles. Quand tu es coursier, plus tu vas rapidement, plus tu mets de l’oseille dans ta poche. Là, tout se joue au speed, à la façon de se retrouver dans Paris, à être compétitif, présent. Il faut prendre des risques aussi, rouler vite, pas s’arrêter aux feux, prendre des sens interdits, des petits raccourcis. Bref, fallait bosser, gratter tout ce qu’on pouvait pour gagner notre vie. Quand j’ai commencé, j’arrivais pas toujours à faire le Smic. Avec le temps, on peut vraiment bien gagner sa vie. Mais ça veut dire être en selle à 7 h du matin jusqu’à 19 h. De toute façon, je ne peux pas travailler à l’usine ou dans un bureau, j’ai du mal avec ça, j’peux pas. Je préfère être à l’extérieur, respirer l’air pleinement. Actuellement, je suis en entrepôt, je suis cariste. C’est un métier comme un autre, mais j’y vais à reculons le matin. C’est toujours les mêmes horaires, on voit toujours les mêmes gens, c’est la routine. Alors que, quand j’étais coursier, j’en avais rien à foutre. Qu’il pleuve, qu’il neige, je montais sur ma selle, j’étais bien équipé et une fois que ça démarrait, ça démarrait.

Dans le cyberespace, sur une étagère, sont posées les mêmes petites plaquettes officielles que l’on trouve dans n’importe quelle agence Pôle emploi, à côté d’autres informations sur les services sociaux. Mais nulle trace d’une littérature autre, un peu moins grise, comme celle fabriquée par les permanences sociales autogérées, les collectifs de précaires. Stéphane a lui-même participé au mouvement des chômeurs des années 1997-1998 et travaillé à la maison des chômeurs à Toulouse. Il pointe les limites de ces espaces « militants », qui prenant à bras-le-corps et ouvertement la réalité du chômage, finissent par éloigner un tas de gens qui ne supportent pas cette exposition de leur situation sociale. En même temps, il insiste sur l’importance qu’a eu cette politique du renversement du stigmate – Vous, vous avez le fric, mais nous, nous avons le temps ! – dans le mouvement des chômeurs et dans l’ensemble des « mouvements sociaux » des années 1990.

Stéphane :

J’ai un peu de mal à situer. Je pense que ça doit être en 1997. J’avais été invité à un repas-débat. C’était un jeudi à la Maison des chômeurs du quartier de La Farouette, un quartier périphérique de Toulouse. Un des premiers repas-débats auxquels j’ai assisté, avait pour thème le mouvement des chômeurs. Il paraissait important à Madeleine Lefèvre, qui était une des animatrices du collectif AC ! De Toulouse, de faire le lien entre ce qui se passait dans la rue et une association d’un quartier périphérique accueillant des chômeurs.

En gros, la Maison des chômeurs c’était un grand appartement au rez-de-chaussée d’une barre HLM, qui fonctionnait comme un accueil de jour. Des gens venaient discuter dans une grande salle, prendre un café, s’échanger des informations, rédiger un CV, consulter les journaux. Ils pouvaient aussi rencontrer un psychologue et des médiateurs en droit social. C’est un lieu où l’on pouvait démêler un tas de questions sur l’ensemble des droits sociaux. Mais les personnes venaient surtout se poser et discuter de tout et de rien. C’était vraiment dans le projet social de l’association.

Pendant un temps, lors de ces repas, les discussions revenaient toujours sur le mouvement des chômeurs. Qu’est-ce que la politique sociale ? Comment marche l’assurance chômage ? L’importance d’aller aux manifs. Petit à petit, l’association a pris part au mouvement. J’entends encore les paroles de notre directeur qui s’était vu reprocher par une personne de la mairie de Toulouse que la Maison des chômeurs n’était pas financée pour peindre des banderoles et faire des manifestations. Même si quelques années après, ironie du sort, quand l’usine AZF a sauté, ces mêmes personnes de la politique de la ville applaudissaient à quatre mains parce qu’on avait réussi de bric et de broc à monter une espèce de cellule d’urgence pour renseigner des personnes, distribuer à manger, etc.

En même temps, nous devions prendre conscience que, pour certaines personnes, toutes ces questions ne pouvaient pas faire sens. Elles étaient dans des problématiques personnelles trop importantes. Il y avait pas mal de personnes avec des troubles psychiques. Là aussi, on peut mesurer les effets d’une crise. On sortait des années 1990 avec son lot de licenciements. Effectivement pour ces personnes, il fallait trouver d’autres choses à faire. Parfois, simplement être présent dans une pièce commune et arriver à nouer quelques échanges sur l’air du temps. Mon directeur s’investissait à fond dans la création de jardins familiaux, de chantiers d’insertion, de fêtes de quartier. Il me disait que c’était un préalable incontournable pour passer à une inflexion plus politique. Quand on voyait le temps que prenait la mise en place de certaines actions, il y avait de quoi avoir les bras qui tombent et désespérer.

Au niveau du projet qui était communiqué aux collectivités, il y avait cette dimension de la recherche d’emploi. L’association mettait donc à disposition une personne qui pouvait faire des CV. Un bénévole proposait deux rendez-vous par semaine pour rédiger des lettres de motivation et permettre d’accéder à des offres d’emploi. Mais ce n’était pas vraiment la question prioritaire. L’important, c’étaient les gens qui se faisaient radier, les personnes qui essayaient de démêler des situations avec le RMI.

Au niveau de l’emploi, je parle des emplois aidés, ce qui tenait à cœur la direction de l’association, c’était d’essayer de créer de l’activité. Une chose marquante, c’est l’histoire des jardins partagés. On ne voulait pas que cela soit des jardins d’insertion avec l’équation : on recrute des jardiniers en insertion et on vend la production. Le directeur voulait que toute personne habitant le quartier puisse avoir une parcelle. On consommait ce que l’on produisait. S’il y avait quelques jardiniers qui vendaient des brassées de menthe ou de coriandre au marché, ce n’était pas notre problème.

J’ai rencontré aussi dans cette structure des personnes qui avaient décidé d’avoir un rapport très distancié au boulot. Je me rappelle de quelqu’un qui avait des compétences en logistique, il était cariste, mais il avait décidé de bosser trois ou six mois par an. Alors il vivait dans son véhicule, un Express. C’était son mode de vie. Il venait à l’association pour discuter avec des gens, suivre le mouvement des chômeurs, avoir des informations sur les manifestations, mais aussi des billets pour des expositions, des spectacles. Je lui avais appris les rudiments de la navigation sur Internet. De temps en temps, il venait mettre à jour son CV.

J’ai rencontré aussi quelques personnes qui avaient décidé de se poser quelques années suite à de grosses galères personnelles. Elles avaient le RMI et se démerdaient avec des hébergements à droite, à gauche. Elles venaient très fréquemment à l’association parce que c’était une structure où on ne leur cassait pas les pieds avec telles ou telles exigences. Et puis, il y avait un lieu d’écoute, des échanges et de la convivialité. Il y avait du lien qui se faisait. Il y avait plein de choses possibles. En même temps, c’est vrai qu’on avait aussi un partenariat avec des associations spécialisées dans l’insertion. On était informés quand il y avait des chantiers d’insertion ou des nouvelles vagues d’emplois aidés.

Dans le hall, on demande à un résident s’il a rendez-vous avec sa travailleuse sociale. Il nous dit qu’il attend le jardinier. Ensemble, tous les mardis matins, ils arrosent, bêchent, plantent. Le jardinier est là bénévolement, il vient de prendre sa retraite. Avant, il travaillait comme vétérinaire. Il nous raconte qu’il jardine depuis son plus jeune âge. Il ne s’est jamais arrêté. Il connaît le nom de toutes les plantes, la manière dont il faut les tailler, les faire pousser, les entretenir d’une année sur l’autre. Il connaît leurs vertus gustatives et médicales. Il connaît l’écologie d’un jardin. Comment chaque plante est utile ou nuisible à l’autre. Tous les mardis, on vient les enregistrer. Parfois, le résident ne vient pas. Il est empêché par une mission d’intérim, un rendez-vous. Dans ces moments, on sent chez le jardinier un certain désarroi. Il nous confie que sans lui, il ne continuerait pas. C’est un travail fatiguant et sans la participation des habitants du CHRS, cela perd de son sens. Un seul résident aide à entretenir le jardin. Pour l’instant, ses missions dans l’hôtellerie le lui permettent, mais il peut à tout moment trouver un travail qui mettra un terme à sa fragile collaboration avec le jardinier. La course à l’emploi qui se joue dehors laisse peu de temps aux résidents. Leur participation aux activités proposées par le centre est très faible. Mais le manque de temps n’est pas la seule raison. Les activités qui ne sont pas salariées, sont dévalorisées. On les considère comme « occupationnelles ». De fait, elles arrivent rarement à être suffisamment consistantes pour devenir autre chose.

C’est avec les travailleurs sociaux que nous passons le plus de temps. Un jour, entre deux entretiens de suivis, nous accompagnons Christine fumer une cigarette dehors. Là, elle nous apprend qu’elle a fait un stage à la clinique de La Borde :

Nous étions plusieurs stagiaires à venir là pour un mois. À notre arrivée, impossible de distinguer quoique ce soit dans ce joyeux bazar et certainement pas les statuts des patients et des soignants. Nous nous sommes immédiatement répartis en petits groupes, pour nous familiariser progressivement avec les différentes activités. Au bout d’une semaine est arrivé le moment d’aller à l’infirmerie. J’ai tout de suite dit qu’il était hors de question pour moi de pratiquer les injections. La fille qui me guidait depuis le début m’a alors rassurée, en me disant que ce n’était pas compliqué. Elle m’a montré comment faire et puis, tout d’un coup, elle s’est allongée en me tendant un bras et sa fiche de prescription médicale ! Ça faisait une semaine qu’elle me guidait partout sans que je me doute une seule seconde qu’elle était soignée à la clinique depuis cinq ans ! C’était une ancienne psy, elle avait le même prénom que moi, j’ai mis quelques jours à m’en remettre…

Progressivement, on mesure l’investissement des travailleurs sociaux auprès des résidents. Ils téléphonent aux employeurs qui tardent à payer leurs salariés. Ils se déplacent à Pôle emploi, à la préfecture, pour débloquer des dossiers. Ils suivent les résidents bien après qu’ils soient partis du foyer. Ils aident leurs familles. Quand un résident est malade, ils lui apportent à manger. Ils essayent d’être au plus proche des besoins des personnes. Ils nous disent prendre en compte autant qu’ils le peuvent les projets singuliers des résidents, quand bien même ils ne cadrent pas avec les normes de l’insertion professionnelle.

Mais la violence est inscrite dans les choses mêmes. Pas de logement sans travail. Cette simple contrainte décide de la sélection au départ et à l’arrivée. N’entrent dans ce lieu que des personnes ayant une chance de retrouver un emploi. N’en sortent vers un logement que des personnes qui travaillent. Le caractère individuel de l’entretien de suivi reconduit la solitude de chacun face aux employeurs, aux institutions sociales, à l’administration ; et son aspect obligatoire révèle sa dimension de contrôle. Enfin, les travailleurs sociaux sont les premiers responsables du temps que les résidents passent dans le foyer. La limite passée, on leur demandera des comptes.

Mais la situation institutionnelle est plus complexe. Il y a d’abord le principe de l’accueil inconditionnel auquel l’association Emmaüs est attachée. Elle se traduit ici par la présence de personnes aux parcours et aux statuts très différents. Une seule condition est requise, leur possible autonomie et réinsertion à court ou moyen terme. D’un côté, la logique de l’insertion pose un réquisit à l’inconditionnalité de l’accueil, la dénaturant en partie. De l’autre, les personnes présentes au nom de l’accueil inconditionnel obligent le foyer à prendre en charge des besoins bien éloignés de la simple recherche d’emploi : se soigner, refaire ses papiers, apprendre la langue, etc. De la même manière, les travailleurs sociaux s’appuient sur la loi DALO pour limiter les orientations vers des structures moins stables. Autant d’éléments à partir desquels s’ouvre la possibilité d’un dedans, d’un temps propre au foyer non directement soumis au temps de l’emploi, depuis lequel il est possible d’envisager le dehors.

Mais là encore, tout semble relever du secret, de la chose à ne pas dire trop fort. Secret qui a probablement deux raisons. La bonne. Une manière de protéger cet espace. Trop l’exposer serait le mettre en danger. La mauvaise. Préférer le personne à personne et conserver le discours de l’insertion pour maintenir un principe de réalité, une réalité dont le lieu fait partie qu’on le veuille ou non.

Quand on pose la question du lieu, on pose la question de son dedans qui se construit dans un rapport problématique au dehors. Le foyer donne l’impression de ne pas avoir de dedans, de n’être qu’un maillon dans l’organisation du dehors, de la ville et des normes qui l’organisent. Et pourtant, un dedans s’y loge secrètement. Peut-être faudrait-il juste commencer par le dire.

Il n’y a d’ailleurs qu’ici-même.

La dernière image du livre de Masereel, c’est une femme qui regarde les étoiles depuis sa fenêtre. Comme s’il n’y avait pas d’autres moyens de sortir de la ville.