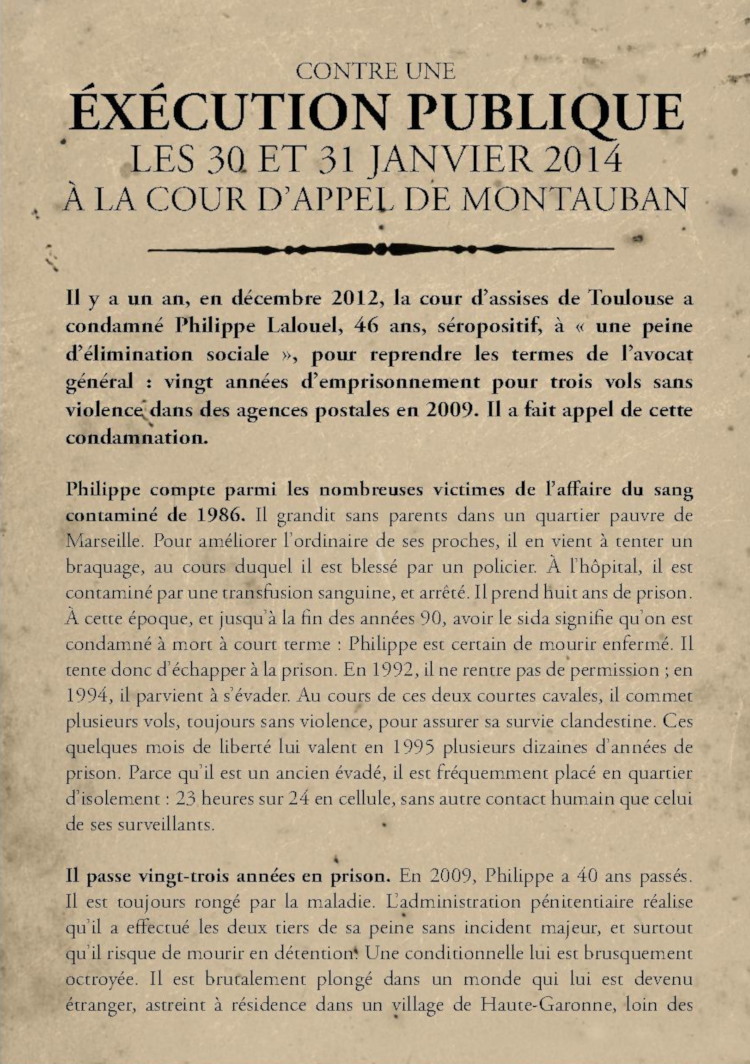

Si la France ne guillotine plus, elle continue d’exécuter. En 1985, Philippe Lalouel, 21 ans, se fait arrêter pour un braquage. Il n’est plus sorti de prison depuis, mis à part le temps de quelques brèves évasions et d’une conditionnelle accordée en 2009. C’est alors qu’il rencontre Monique. Victime d’isolement et de conditions matérielles cauchemardesques, il se fait reprendre pour de nouveaux braquages. En 2014, Philippe est condamné à dix-sept ans de prison supplémentaires. C’est pour mieux se préparer à l’appel de ce nouveau procès que se forme alors un comité de soutien autour de Philippe et Monique. Dans Faites sortir l’accusé. Histoire d’une longue peine (Les films du bout de la ville), Pierre Guérinet a filmé cette lutte et son amitié avec Philippe et Monique. À l’occasion de la sortie du DVD de ce documentaire, Jef Klak propose un entretien croisé de Pierre Guérinet et Monique Lalouel et, en Bonus, republie Une brève histoire de ma vie de Philippe Lalouel.

Propos retranscrits par Xavier Bonnefond

***

Le DVD du film (70 min. + livret 24 p. + bonus vidéo + lien streaming HD, 10 euros) sera disponible en librairie en janvier 2019. On peut d’ores et déjà se le procurer sur le site leseditionsduboutdelaville.com ou en adressant une demande à : Les Éditions du bout de la ville, 6 pl. du bout de la ville, 09290 Le Mas d’Azil. (Joindre un chèque de 12 euros (frais de port inclus) à l’ordre des Éditions du bout de la ville.

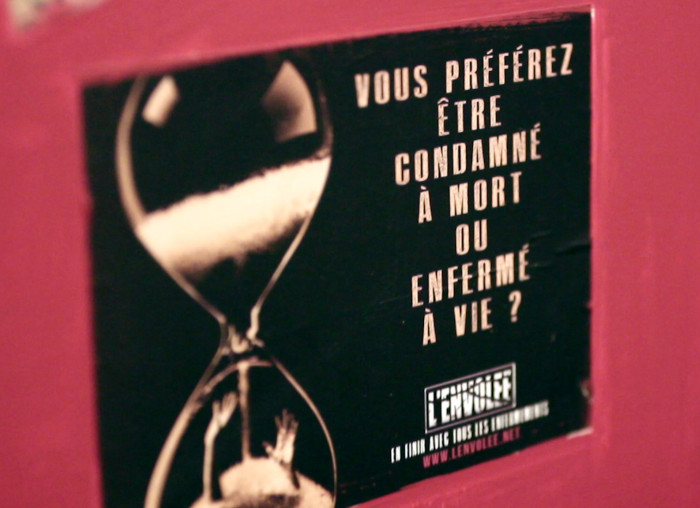

Toi Pierrot, tu rencontres Philippe grâce à L’Envolée, peux-tu nous raconter ce que c’est ?

Pierre Guérinet : L’Envolée, c’est d’abord une émission de radio lancée en 2001 et diffusée tous les vendredis soirs sur une antenne libre, Fréquence Paris Plurielle (106.3) en région parisienne. Elle a été créée par des prisonnier·es pour qu’ils et elles puissent s’exprimer directement, sans censure de l’administration pénitentiaire. Via des courriers qui ont pu sortir, des gens ont l’occasion de dénoncer des horreurs qu’ils ont vécues ou auxquelles ils ont assisté ; ils commentent ce qui se passe à l’intérieur, pensent leur situation, critiquent l’administration pénitentiaire mais aussi le monde extérieur depuis l’intérieur de la prison. Ils et elles tentent de s’organiser, de dépasser le pur témoignage individuel pour alimenter des mouvements collectifs à l’intérieur des prisons. L’Envolée, animée par d’ex-prisonnier·es et des proches, relaye ces dialogues, ces luttes et tente de leur donner de l’écho.

Ça commence comme une émission de radio parce que c’est un outil qu’on ne peut pas censurer, c’est en direct. Et puis, un an plus tard, ça devient aussi un journal disponible dans toute la France. Parce que des prisonniers et des prisonnières sont transféré⋅es un peu partout dans le pays, et pour que ça reste un outil de communication, notamment entre ceux et celles qui contestent, dénoncent leur situation ou rigolent du monde extérieur dans lequel on croit être libres.

Moi, je tombe sur ce journal, et ça me retourne ; je rencontre un type d’écrit, un type de parole d’une puissance hallucinante. Comme tout ce qui a toujours été écrit par des gens enfermés, ça raconte quelque chose du monde et de la liberté qui est à la fois sensible et très politique. Ce sont des paroles singulières, qui disent des choses qui te touchent au plus profond et qui résonnent avec ce que tu penses de la société dans laquelle on vit.

Et ta rencontre avec Philippe ?

P : Elle a lieu cinq ou six ans plus tard. C’est Laurent Jacqua qui me raconte son histoire – il a aussi écrit à L’Envolée quand il était à l’intérieur. Il vient de sortir après une longue peine et a le sentiment d’y avoir laissé son pote Philippe, tout comme un tas de prisonnier·es longues peines. On se retrouve à animer des soirées avec lui, ici et là en France pour essayer d’intéresser un peu les gens à cette question des longues peines. C’est là que Laurent m’explique que Philippe s’en est pris plein la gueule, et que c’est très dur pour lui à cette époque. Du coup, je lui écris pour lui témoigner de la solidarité en lui disant : « Si t’as envie de raconter ce qui t’arrive, ou ce qui t’es arrivé, écris une lettre à L’Envolée. » Puis on se retrouve à discuter, à se raconter nos vies, et on s’entend bien.

Toi, Monique, ça fait sept ans votre histoire d’amour a commencé ?

Monique Lalouel : Huit ans. Ce que je dis toujours aux gens qui connaissent la situation, c’est que ça m’étonne que ce ne soit pas une situation qui me fasse pleurer et tout ça. Il y a aussi des femmes de détenus, quand elles vont au parloir, elles ressortent toujours en pleurant… Moi, c’est pas un truc qui me fait souffrir, mais un choix que j’ai fait. C’est même pas un combat pour moi, ça fait partie de ma vie, c’est comme ça. Ça aurait pu me lasser après des années – c’est quand même pas facile tous les jours. Mais non, jamais encore.

J’avais déjà du caractère, mais ça me l’a un peu plus forcé. On est amoureux, on s’aime énormément, mais c’est comme s’il fallait que j’aie Philippe sur mon chemin pour un truc, mais je sais pas encore quoi. C’est un chemin de vie, un truc à part. Il me fait beaucoup de bien, c’est quelqu’un qui est vachement sincère. Il va pas prendre de gants pour me dire ce qu’il a à me dire. Là-dessus, on s’entend bien.

Là, Philippe il en est où ?

M : Il est à la centrale de Lannemezan depuis que nous avons obtenu son rapprochement en 2015. Ça va, il tient le coup, il fait du sport, un jardin, il travaille à la bibliothèque. Et on attend que ça se passe. Il a la pêche. Il dit de lui-même qu’il est un ovni, mais c’est vrai. Ça l’endurcit, mais c’est pas un truc qui le rend amer.

Comment a débuté la bagarre autour du procès de Philippe ?

P : Fin 2012, Philippe passe en procès aux assises de Toulouse, il prend vingt ans. On s’y rencontre avec Monique, il y a aussi des ami⋅es qui viennent, qui découvrent la réalité des assises et qui se prennent une grosse claque. Alors une espèce de comité de soutien se met en place, pour réfléchir à la défense du procès en appel, pour soutenir Philippe et Monique, trouver des avocat⋅es, discuter avec elles et eux, fabriquer une stratégie de défense en appel.

M : Là il y a déjà tout un tas de gens que je rencontre et que j’aurais jamais rencontrés dans ma vie d’avant. C’est vrai que c’est du soutien, c’est des gens qui nous font exister. Ce que je trouve bien, et qui m’étonne, c’est que tant de gens se soucient de ça. Au deuxième procès, une fois la sentence tombée, quand on s’est retrouvé⋅es tou⋅tes ensemble, et que je suis sortie de ma torpeur, j’ai vu tous ces gens autour de moi. En fait, ils étaient venus pour moi et Philippe. Pas pour L’Envolée ou la cause d’un autre détenu. Il y avait au moins vingt-cinq personnes.

C’est bien qu’il y ait tous ces gens-là autour de nous. Par exemple Kindred, qui a fait la musique du film, que j’adore et que je trouve fantastique. Ce mec-là n’a aucun lien avec moi, on se connaissait pas, rien, il a juste cru à l’histoire. Il a voulu participer par la musique parce que c’était son domaine et parce que c’était un ami de Pierrot. Ces gens-là, je sais pas comment les remercier. J’arrive pas à savoir ce qu’il faut faire pour leur dire merci, c’est tellement gros que c’est compliqué.

Et Philippe, ça lui fait quoi ?

M : Il est très étonné : il a passé des années seul, et il se retrouve avec plein de personnes autour de lui. Des fois, ça lui donne un peu le tournis, parce que les gens lui écrivent, et comme il n’aime pas écrire… je lui dis : « Ben faut que tu répondes maintenant, ils étaient là pour toi donc c’est à toi maintenant de rester en lien. » Il est content que ça parle de la cause des longues peines, mais il ne se doutait pas que ça pouvait aller aussi loin. Moi non plus d’ailleurs.

Et l’idée du film ?

P : Pendant le procès, avec Philippe, on se dit qu’il faut peut-être prendre des images, documenter tout ça. Et surtout, on se dit qu’il y a beaucoup de chances que l’appel ne donne rien du tout, et que Philippe parte pour de longues d’années. Alors, faire un film, c’était aussi une manière de se projeter différemment ensemble dans le temps, de ne pas être juste dans le temps judiciaire, pénal, dans l’attente du procès, puis du transfert, d’une éventuelle conditionnelle un jour pour qu’il sorte, etc. Faire un film, c’est aussi une manière de dire que s’il ne se passe pas grand-chose au procès, on va continuer.

M : Au départ, j’y allais à reculons. L’histoire du film, j’étais pas pour, je ne voulais pas me mettre en avant. J’avais peur que certaines personnes l’apprennent comme ça : il y avait encore des personnes dans mon entourage qui ne le savaient pas, et à qui je ne pouvais pas le dire. Me connaissant, ils ne comprendraient pas, ils prendraient ça vraiment méchamment. Maintenant, ça va, j’aime bien. J’aime bien couper la parole à Pierrot pendant les débats, quand il va trop loin, quand il déborde (Rires).

Ce film, c’est comme une bouée au milieu de la tempête…

P : Oui, c’est clairement une manière de se rassurer. Après, pour ce qui est des images, c’est parfois n’importe quoi ; je prends des images à droite à gauche, mais c’est pas non plus la priorité de la vie à ce moment-là. Des copains et copines prennent la caméra de temps en temps, filment un bout de conférence de presse, etc. Je suis au volant, je sors du parloir où j’ai été cherché Monique, hop ! un copain enregistre un bout de son. C’est même dingue qu’on ait réussi à se dire qu’il fallait qu’on prenne quand même un peu de matière. C’est bien parce qu’on se raconte qu’on en fera quelque chose, qu’on se dit que ce sera un pied de nez, au procès. Ça ne devient un projet de film qu’une fois le procès en appel passé.

Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées ?

P : On a transformé des impossibilités légales – tu ne peux pas filmer la prison, ou un procès aux assises ; c’est secret et pour toujours – en choix de réalisation. On avait bien quelques images de copains et copines qui discutent sur les marches du tribunal, qui réagissent à ce qui est en train de se passer ; mais au moment du montage avec Zed on n’avait pas envie d’être dans le commentaire, alors on a viré tout ça au montage. Au final, on a traité le procès exactement comme on traite la prison dans le film, c’est-à-dire comme quelque chose qu’on n’a pas le droit de montrer, sans faire mine qu’on en a le pouvoir. Ce qui compte depuis la prison, c’est que Philippe parle, en long, et que sa parole soit pas parasitée, qu’on l’entende vraiment.

Qu’est-ce que tu aimes dans ce film ?

P : J’aime avant tout qu’il raconte un an d’une bagarre collective. Et j’aime bien qu’il raconte notre amitié avec Philippe, en partie, même si il reste pudique là-dessus. C’est même parfois raide, on ne montre peut-être pas assez qu’on se marre, mais notre relation est aussi beaucoup faite de ça. Puis j’aime que ça raconte la vie de Monique dehors, qu’on touche un peu à ce quotidien de beaucoup de femmes qui vont au parloir et qui se débattent à l’extérieur avec beaucoup d’opiniâtreté et d’énergie, de vie et d’humour, contre le sort fait à leur homme et à elle-même.

Ça raconte une bataille politique : on a tenté d’influencer des juré⋅es, c’est pas rien. Le bilan ne se compte pas vraiment en années de gagnées, mais en dignité collective retrouvée. J’espère que le film raconte un peu ça.

C’est un film politique, mais pas complètement militant, au sens où on n’assène pas un discours. Il y a évidemment un point de vue qui se dégage, des visions du monde, des rapports sociaux qui s’affirment, et en même temps, j’espère que ça pose des tas de questions à des gens qui n’ont pas été confrontés à ça directement, et qui n’ont jamais interrogé le rapport entre la vie qu’ils mènent au dehors et ce qui est fait en leur nom ; ce qu’on fait pour leur permettre cette vie-là.

J’ai un regret à propos du film : qu’il ne rentre pas assez dans ce rapport intérieur/extérieur, mais on n’avait pas la matière pour traiter ça de la même manière qu’on traitait le reste, c’est-à-dire sans asséner des vérités.

Philippe pense quoi du film ?

P : Philippe l’aime bien, évidemment. D’abord, il voit plein de gens, ça donne une réalité à des choses qu’il a vécues seul de son côté, ça met des images, des visages sur cette histoire collective. Il se dit aussi que sa parole n’est pas tronquée, il s’entend parler et il se reconnaît dans ce qu’il dit. Ça va continuer à exister et à être entendu par des gens, à chaque fois des nouvelles personnes. Ce que disait Monique – « Pas d’bol, moi je suis têtue, ils voulaient éliminer Philippe socialement, mais c’est raté. » –, au moins de ce point de vue-là, ça marche, il n’est pas éliminé socialement !

M : Pour lui, ce film, c’est parler des longues peines, de son histoire, avoir une reconnaissance, mais surtout parler des mecs qui sont comme lui, dans l’isolement, etc.

P : Philippe n’arrête pas de répéter qu’il y a des milliers de mecs comme lui à l’intérieur, des milliers de Monique qui sont dehors et se débattent avec cette réalité. À travers son histoire, qu’il assume publiquement, il y a plein de gens qui parlent.

Qu’est-ce qui ressort des projections ? Est-ce que ce film questionne, fais bouger des choses ?

M : Ça dépend des gens que tu as en face de toi, de comment ils ressentent le film, des fois tu tombes sur des salles où personne n’a envie de poser de question, il faut un peu ramer, même des fois les brusquer. Et t’en as d’autres qui sont très curieuses de savoir comment marche une cours d’assise, comment ça se fait qu’une présidente puisse dire telle chose, ou qu’un procureur parle « d’élimination sociale ». Des fois, tu ressors d’une salle vachement contente parce que les gens sont venus te voir, sont venus demander comment il va, ce qu’ils peuvent faire pour lui. D’autres fois, il ne se passe pas grand-chose. Mais c’est bien de montrer que les longues peines, c’est pas juste dans un bouquin, c’est une réalité. Il faut le dire.

P : En allant le projeter, on vérifie qu’on n’a pas eu complètement tort de se montrer, d’accepter de raconter notre histoire, un peu singulière. Il y a beaucoup de débats qui me font pas mal de bien. Pour avoir participé à beaucoup de discussions dans des milieux très politiques, très concernés, le film permet d’amener cette question ailleurs, sans changer de discour. Et puis le propos est entendu : on n’est pas d’emblée rangé dans la case : « Non, mais ça, laisse tomber, c’est un discours radical, d’anarchiste. » Comme on raconte une histoire très singulière et personnelle, incarnée, les gens – qu’ils soient d’accord ou pas, touchés ou pas – ne peuvent pas la balayer comme ça. Parce que c’est la vie de quelqu’un en fait, c’est la vie de Monique, de Philippe.

Dans les discussions après les projections, tu t’aperçois que le film sert au moins à se questionner sur ce qui se passe vraiment dans une cours d’assise par exemple, et on se permet de rentrer plus dans les détails qu’on ne le fait dans le film. Ça permet que les gens se demandent comment les juré⋅es votent, comment la décision est prise, comment la peine est décidée. « Ah bon, mais je savais pas que les juré⋅es était tiré⋅e au sort, qu’il fallait qu’ils et elles aient plus de 21 ans, et pas de casier judiciaire. Ah d’accord, je ne savais pas qu’on fabriquait comme ça un jury moyen. C’est marrant ce truc de juge d’un jour, ça veut dire quoi pour ces gens de se retrouver comme ça mobilisés du jour au lendemain… » Et on espère : si des spectateurs et spectatrices se retrouvent demain convoqué⋅es en tant que juré⋅es, eh bien, que ce film les ait fait réfléchir à la responsabilité qu’ils et elles ont ; au pouvoir qu’ils et elles peuvent avoir à cet endroit-là s’ils et elles décident de réfléchir et de ne pas seulement d’obéir. De penser par elles et eux-mêmes à cette situation de justice, de peine, de vol, de récidive etc. Si on contribue à ça, je pense que le film sert à quelque chose, à ce qu’on regarde la justice, à ce qu’on ne considère pas seulement le résultat en années de prison, mais qu’on aille à l’endroit où ces années de prison sont données. Que tout le monde se saisisse de cette question comme d’une question sociale, comme on parle du logement, des papiers, du salaire et de l’exploitation.

Au procès de Philippe, on a essayé de convaincre des juré·es, des hommes et des femmes, de leur dire : « Vous avez la latitude de faire ce que la loi ne fait pas, vous, vous pouvez faire en sorte que ces peines soient basses, ou nulles. » Le film doit continuer ce travail, mais ailleurs.

M : C’est bien de regarder un peu ce qui se passe dans les tribunaux, d’aller voir un procès. Des gens qui ont envie de faire du bien autour d’eux peuvent écrire à un prisonnier ou une prisonnière, s’intéresser à ce monde-là. Je le fais à mon niveau, à travers le film et tout ça, j’ai mon cas, Philippe, j’en parle, mais j’ai pas l’impression de m’investir plus que ça, de faire grand-chose.

P : En fait si ; se promener avec ce film fait que le nom de Philippe Lalouel est prononcé des milliers de fois partout, et on tient le pari qu’on a fait avec ce film : c’est nous qui décidons de ce temps. Et Philippe peut dire : « Vous m’avez collé ça, mais je vais continuer à vous emmerder pendant des années, je vais continuer à être parmi vous. »

Bonus : Une brève histoire de ma vie

Par Philippe Lalouel

Texte diffusé par les amis de Philippe lors de son procès en 2014, il a été republié dans le premier numéro de la revue papier Jef Klak, « Marabout », encore disponible en librairie.

Télécharger l’article en PDF.

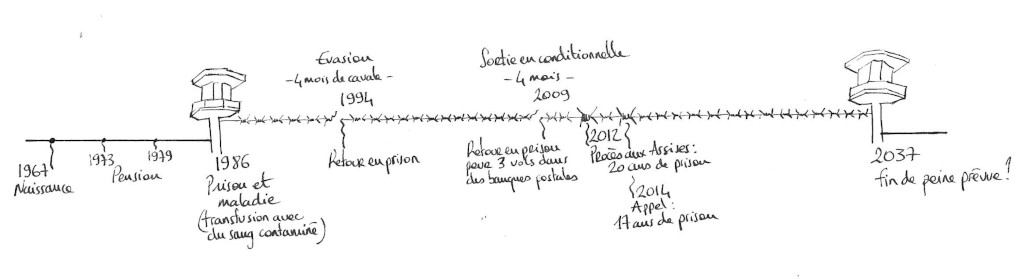

Je suis entré en pension à l’âge de 6 ans. Sorti à 12 ans. Un numéro sur l’étiquette du vêtement. Mon grand-père est décédé, ma grand-mère a les droits parentaux sur ma sœur et moi.

Nous vivons dans le quartier du Panier à Marseille. Je vais à l’école, mais ça me plaît peu donc je fais des petits boulots pour nourrir ma sœur et ma grand-mère. Puis je finis par voler des mobylettes, quelques voitures… Très vite je me retrouve à faire un braquage et je me prends une balle. Mes copains m’emmènent à l’hosto. C’est là que je suis contaminé par le VIH à cause d’une transfusion de sang contaminé, scandale dont tout le monde a entendu parler. C’est vers 1985. Les flics m’arrêtent à l’hosto et je suis mis en prison pour braquage.

J’ai tout juste 21 ans. Après une prise de sang, j’apprends que je suis contaminé par le VIH. Là je suis persuadé que je vais crever en prison, enfermé, loin de ma famille, seul. Je suis impulsif. Je suis comme une bête en prison. Je fais une première prise d’otages pour m’évader. J’échoue. Commencent l’enfer, et l’engrenage de ma vie.

Premier placement en Quartier d’isolement (QI)

J’ai 21 ans. Le moral dans les chaussettes, isolé total, c’est-à-dire que je ne peux pas voir un seul détenu, mais que des surveillants. Tous les déplacements se passent ainsi. J’attends le procès pour le braquage. Je suis persuadé que la maladie va me tuer rapidement, car à l’époque il y avait très peu de résultats avec les médicaments contre le sida. Je ne sors qu’une heure par jour, voire moins, car je paye la prise d’otages. J’ai pris quarante-cinq jours de cachot 1. J’ai été emmené à coups de pieds et de poings, j’en porte encore les cicatrices aujourd’hui sur la tête. Six points de suture à cause des coups de clefs. À poil au mitard pendant quarante-cinq jours, et un fruit. Je suis resté fort malgré cela, voire renforcé. Rempli de rage. Je finis par sortir du cachot et on me remet au Quartier d’isolement (QI, ex-QHS 2). J’ai peur de crever, de ne plus voir ma famille. J’ai pris trente mois pour la prise d’otages et plus tard, huit ans pour le braquage. Quasiment dix piges. Et pour moi, je serai mort avant de sortir. J’ai en tête que je vais crever. Donc je suis un condamné à mort.

Le mot QI est plus moderne que celui de QHS, hein, mais la réalité est la même. Au début, on sort avec les menottes en promenade, et tout seul. Au bout de trois mois, je peux enfin être avec d’autres types en promenade. Mon but, c’est de m’évader. Et parce que je m’entends bien avec les autres mecs, on me transfère à la Santé puis à Bois-d’Arcy… Je tourne pendant trois mois dans ces fameuses « mangeuses d’hommes ». Je sens la maladie me dévorer. Les conditions de vie sont inhumaines (fouille à poil, même les os du poulet sont enlevés pour pas fabriquer d’arme). Ils pensent à des choses qui ne te viennent même pas à l’esprit. Je tiens avec le sport et la rage de survivre. Je mange très peu, car je n’ai pas les moyens de cantiner, et la bouffe est infecte. Aujourd’hui, c’est toujours le cas. Après quelques années à tourner dans ces anciens QHS, je suis enfin mis en centrale, à l’île de Ré, encore plus loin de ma famille. Je sais que je leur manque et je me demande s’ils mangent à leur faim.

Laurent Jacqua et Philippe Lalouel en cavale en 1994

Les évasions

La maladie et les souffrances dans ces QHS, je ne vais pas m’étaler dessus, ce serait trop long. Mais je me suis battu pour dénoncer ça, j’ai tenté d’autres évasions, et j’ai pris d’autres années en plus. L’addition augmente, les peines s’accumulent, éloignant encore la liberté et ceux que j’aime. Après plus de six ans d’isolement, je bénéficie enfin d’une permission de cinq jours. Après ces années où je croyais que j’allais crever dedans, je finis par revoir ma sœur et ma grand-mère. C’est comme si ma maladie avait disparu – cinq jours de bonheur… mais il faut rentrer dans cette prison, dans cet enfer. La maladie te revient aussi vite en tête. Je décide de ne plus rentrer dans cette prison qui mange les gens tout cru, et où je risque de crever, car ma peine est loin d’être finie. Je me remets à voler. Je n’ai pas le choix, car une vie en cavale coûte très cher, il faut se cacher, payer des faux papiers, s’habiller… Je me fais arrêter et c’est à nouveau la descente aux enfers. Les fameux QHS me retrouvent, prêts à me dévorer.

Je commence par quarante-cinq jours de cachot, puis quatre-vingt-dix. Je suis amaigri, mais je me bats et tiens le coup avec le sport. On me promène à nouveau de QHS en QHS à travers toute la France. Je passe aux assises plusieurs fois pour les différents braquages commis ici et là en France. Et j’écope d’une soixantaine d’années environ… Après un an d’isolement, je finis par m’évader avec un ami de la maison d’arrêt de Ploemeur dans le Morbihan. Vous m’avez compris : quand on pense qu’on va crever, on essaye de retrouver sa liberté. Dehors, c’est la même histoire : une courte série de braquages puis je suis repris et remis aux QHS. La maladie toujours. Je repasse à plusieurs reprises en cour d’assises, et là j’atteins la somme de quatre- vingt-treize ans de prison…

Mon mariage et ma fille

Après onze ans passés dans les caves, je suis mis à Moulins puis à Lannemezan où j’effectue neuf ans sans incident. Les traitements se sont améliorés avec les années. J’ai toujours l’épée de Damoclès sur la nuque, mais je vais mieux. Je rencontre une femme puis, deux ans plus tard, on obtient le droit de se marier. Nous avons une fille, Emma. À partir du moment où j’ai ma fille, je suis l’homme le plus heureux du monde.

Ce bonheur dure trois ans et demi, ma fille me donne de la force. Mais le père de ma femme meurt d’une crise cardiaque, et la famille se déchire. Je commence à avoir moins de parloirs. Quelque temps plus tard, nous finissons par divorcer. Mon ex-femme déménage et ne m’amène plus notre fille. Cela fait neuf ans que je ne l’ai pas vue et que je me bats pour la retrouver. Elle a 11 ans aujourd’hui, et je dois serrer les dents. La justice se fout d’un père prisonnier. Je continue toujours les démarches pour la voir, mais en vain.

Ma sortie en conditionnelle

J’ai fait vingt-trois ans de prison (et neuf mois de liberté) quand je sors en conditionnelle en 2009. Je sais que j’ai encore dix ans à faire. Mais vu que j’ai déjà fait plus qu’un prisonnier condamné à la perpétuité, on m’annonce que j’ai droit à une sortie pour aller en montagne une journée, avec d’autres prisonniers et des surveillants, pour travailler. J’accepte, je me retrouve au milieu de la montagne, personne d’autre autour. Je rentre le soir, tout s’est bien passé, mais je n’ai vu personne.

Par la suite, on me dit que je peux prétendre à une conditionnelle. Il me faut un appartement et un boulot. Un homme qui a une entreprise de maçonnerie s’engage à m’employer. Je fais les papiers et finis par passer en commission, et la conditionnelle est acceptée. C’est la première fois que je sors par la grande porte, sans être en cavale, sans avoir à user de la force. Là, je suis prêt à tout arrêter, voir ma fille, profiter enfin de la vie et surtout, ne pas crever en taule. Je suis assigné à résidence à Salies-du-Salat, un village où je ne connais personne. Je n’ai pas le droit d’en sortir.

Je me rends chez mes patrons. Le soir même, ils me font voir l’appartement : un très vieil immeuble qui appartient à mon patron, insalubre, sale, des rats, la moitié des appartements squattés par des SDF. Quant à l’appartement lui-même, frayeur, c’est un couloir, pas plus grand qu’une cellule, et on me le loue très cher.

Les premiers temps, la misère et la solitude

J’ai passé vingt-trois ans enfermé. Le premier soir, j’ai envie d’aller me promener et de regarder les étoiles. Le lendemain, on signe les papiers, j’ouvre un compte bancaire et j’écris à la CAF. Il est convenu dans le contrat de travail que le patron doit me donner le Smic. Je commence à bosser et je trouve un autre appartement que je peux me payer. C’est un ancien magasin. C’est glauque et sans lumière, mais propre. Le boulot est dur et n’est pas palpitant, mais je suis libre. À la fin du mois, je suis payé 200 euros. Heureusement que je reçois mon allocation d’adulte handicapé. Donc je ne dis rien. Le mois suivant, à nouveau 200 euros. Je lui fais la remarque, mais rien ne change. Pendant trois mois, il ne me paiera plus. Je comprendrai plus tard la logique de ce patron : il fait sortir des types et profite de leur isolement et de leur situation pour les exploiter. En parallèle, il touche des aides pour ça. Et si on se met à dire quoi que ce soit, il appelle la JAP (Juge d’application des peines) pour mentir et dire par exemple qu’on n’est pas venu bosser. Il magouille sur la misère.

Noël approche, et je fais auprès de la JAP une demande de permission pour aller à Lyon voir ma mère. La JAP accepte, mais je n’ai pas assez pour payer le billet. Ma sœur me le paye et je passe les fêtes en famille, petit moment de grand bonheur. De retour, je reprends le boulot. Mais j’ai du mal à m’en sortir financièrement : je dois tout acheter (meubles, habits, voiture, outils…), je n’ai rien du tout. Commence alors la merde. Je téléphone à la conseillère d’insertion qui doit joindre la juge d’application des peines pour lui expliquer que je ne m’en sors pas. J’apprends qu’elle est malade et qu’elle n’est pas remplacée : la conseillère d’insertion et de probation (CIP) ne peut rien faire, car c’est la JAP qui doit prendre les décisions. Voilà donc le suivi en conditionnelle après vingt-trois ans de prison… Je suis à bout. J’écris des mémoires pour ne pas craquer. Je ne veux pas retourner en prison. Je sais que je dois faire quelque chose, trouver un autre travail. Je serre les dents. Je rappelle plusieurs fois au secours la CIP qui me dit que « je dois faire mes preuves », car en fait elle ne peut rien faire pour moi… Mais moi, après vingt-trois ans de prison, je n’arrive pas à m’en sortir tout seul.

Les vols et la rencontre de Monique

Contraint de rester là, je finis par aller au casino pour me distraire le soir. Je n’ai pas d’argent à y jouer mais je regarde, c’est le seul lieu animé le soir dans ce village quand la nuit est tombée. C’est là que je rencontre Michel Gallia, que je reverrai plusieurs fois. En discutant, on se rend compte que, pour des raisons différentes, on est autant en galère d’argent l’un que l’autre. Je lui raconte que je sors de prison, ça ne le gêne pas, il m’invite chez lui à boire un verre. Les jours suivants, on sympathise. Et un jour, il me montre un vieux pistolet, tout petit, qui ne marche pas. De là, on se décide à aller braquer. Je sais bien que je ne vais pas m’en sortir : je ne braque pas pour le plaisir. J’espère juste avoir un peu d’argent pour investir dans le garage de mon frère, m’en sortir, et ne plus jamais avoir à braquer une banque.

Un soir, nous allons manger au restaurant avec des amis de Michel et je rencontre Monique. C’est le flash. Nous allons boire un verre, je lui sors mon dossier, je ne veux rien lui cacher. Elle apprend tout, la prison et la maladie. À mon grand étonnement, cela ne la fait pas fuir. Mais je ne lui dis rien pour les braquages que j’ai refaits. Elle m’invite chez elle, à Pau. Je décompresse enfin : je me sens bien avec elle. Si seulement je l’avais rencontrée avant… Malgré la misère qui me suivait, elle m’a mis à l’aise et donné une hospitalité de fou. Je l’aime. Je ne savais pas encore si ce serait sérieux entre elle et moi. Elle est encore là, après quatre années et une condamnation à vingt ans. Aujourd’hui, elle est tout pour moi. Mais je ne sais pas si nous pourrons vivre cet amour à cause des vingt ans que j’ai repris, plus les six ans de ma conditionnelle que je dois faire encore.

Je dois finir la conditionnelle avant que la peine de vingt ans ne commence, en 2019. J’espère que ça va baisser en l’appel. Les traitements sont meilleurs aujourd’hui, mais je suis toujours malade. Si on me ferme les portes, je crève en taule. Ce que je veux aujourd’hui, c’est vivre. Je ne suis plus seul. Ma femme m’attend, on s’aime, on espère se retrouver et vivre heureux. Je me battrai pour cet amour jusqu’à mon dernier souffle. J’ai des amis dehors comme je n’en ai jamais eus. Me juger sur la récidive, c’est injuste. Il faut changer les lois. Qu’on me juge pour les faits que j’ai commis : huit ans, comme mon complice au premier procès. Il est primaire, mais l’affaire est la même. Pourquoi me refaire payer le passé encore et encore ?

On me dit que j’ai eu ma chance avec ces dix ans de conditionnelle…

Ça me fait bien rire. Les putains de conditions, le non-suivi, ça, on ne veut pas en parler publiquement. Mais mon passé, ma récidive, là, on ne se gêne pas pour l’étaler. Je vais pas faire les lois, mais ce que je sais et vois, c’est que la prison au bout de tant d’années, ça ne veut plus rien dire. Les transferts loin de ceux que j’aime ne font que rajouter de la souffrance. Actuellement, je suis à Moulins, sans aucune raison. Le directeur de Mont-de-Marsan, là où j’étais avant, a eu peur de la date de sortie qui était inscrite sur mon dossier : 2040. Avec ces peines-là, il sait bien qu’on n’a pas grand-chose à perdre, car on n’a rien à espérer. Il ne voulait pas d’incident et a décidé de me faire transférer.

J’atterris donc à Moulins, à 800 kilomètres de ma compagne. Plus de parloir avec elle, deux fois mis au QI pour rien. Je dois vivre avec cela. J’en aurais des choses à dire, mais qui en a quelque chose à faire de ce qu’un mec comme moi a à dire… à part ma femme et mes quelques amis ? À Moulins, le directeur m’a fait plein de promesses quand je suis arrivé, mais rien ne s’est passé. J’ai demandé un boulot en cuisine. On m’a baladé pendant des mois pour me le refuser sous de faux prétextes et ne pas avouer que c’est à cause de ma maladie. Le sida fait peur et encore plus en prison.

L’espoir de la sortie ou la mort en taule ?

Je veux vivre la vie tranquille que je n’ai jamais pu avoir jusqu’ici. Retrouver ma fille un jour peut-être, mais pas en tant que prisonnier. Ma compagne a réussi à obtenir de mon ex-femme que je puisse suivre à distance au moins la scolarité de ma fille. J’espère simplement pouvoir aller la voir et la serrer dans mes bras avant de mourir. Mais si on me fermait les portes, si on m’enterrait vivant pour quatre braquages sans violence, je ne trouverais pas ça juste.

Je suis prêt à assumer une peine juste, et je garde espoir, comme pour le rapprochement familial. Je ne veux plus m’évader. Je veux qu’on me laisse sortir normalement, et qu’en attendant, on me rapproche de ma compagne. Ce serait tellement plus simple qu’on comprenne qu’il faut me donner une peine que je pourrais entendre et qu’on me rapproche de ma compagne pour la faire. Pourquoi me pousser dans l’enfer ? Pourquoi cet acharnement ?

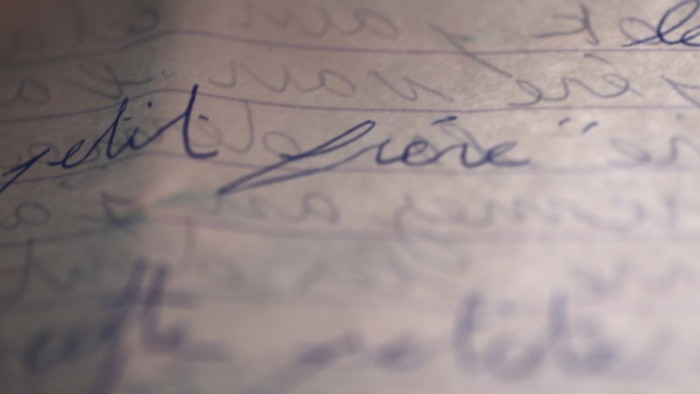

Voilà, je pense avoir dit ce que j’ai en tête. Ce n’est pas facile d’écrire ces choses-là. Je ne suis pas un écrivain.

- Le quartier disciplinaire, parfois appelé « cachot » ou « mitard », est la prison dans la prison : un mobilier en béton, pas de fenêtre, pas d’activité, une solitude totale. ↩

- Quartier de haute sécurité, bâtiment ultra-sécurisé. Les conditions de vie y étaient insupportables, et de nombreux prisonniers ont lutté pour leur disparition. En 1981, la France, pour se mettre en accord avec les normes européennes, les a officiellement abolis, en même temps que la peine de mort. Les bâtiments sont restés en place ; ils ont simplement été renommés « Quartiers d’isolement », et le régime de détention est sensiblement le même. ↩