Dans les premières années du XXe siècle, ouvrent à Clermont-sur-Oise, Cadillac et Doullens, trois établissements publics laïcs pour mineures nommés « écoles de préservation de jeunes filles » où l’on enferme vagabondes et filles récalcitrantes de la campagne ou du sous-prolétariat. Leur histoire est très peu connue. Les éditions L’Arachnéen ont publié en octobre 2015 un ouvrage représentant le quotidien de ces « écoles » dans les années 1930. Vagabondes s’appuie sur un fonds photographique issu d’une commande officielle, et resté jusque là enfoui. Les photos sont accompagnées d’un montage de courriers administratifs et de documents officiels pour tenter de dresser un portrait de ces lieux d’enfermement.

Qui étaient ces jeunes filles ? Quel sort était réservé à celles que les correspondances administratives nommaient gracieusement des « idiotes perfectibles » ? Sandra Álvarez de Toledo, coordinatrice de Vagabondes, et Sophie Mendelsohn, auteure du texte qui clôt l’ouvrage, reviennent sur ce que les archives racontent de ces filles, sur la représentation de ces « écoles de préservation » et l’idéologie qui les sous-tendaient.

Télécharger l’entretien en PDF.

Photo nº 1 : Cadillac

Que voyez-vous sur cette image ?

Sophie Mendelsohn : Trois filles. Deux font le ménage dans la cellule qui leur sert de chambre, une fait son lit, l’autre nettoie le sol avec de l’eau – il me semble. Les cellules sont grillagées, de taille extrêmement réduite : on les appelait des « cages à poules ». Dedans, des pots de chambre, des torchons, des serviettes. Le photographe met en scène une activité censée représenter le bon esprit de l’institution, l’éducation à des fonctions sociales valorisées et à une vie de bonne moralité. Mais cette image traditionnelle est troublée par la présence d’une fille qui se recoiffe face à un miroir. Celle-ci échappe d’une certaine manière à l’assignation à un rôle social prédestiné. Elle introduit une autre dimension de la féminité, quand les deux autres sont courbées, à genou, rabaissées au travail ménager supposé les réhabiliter aux yeux de la société.

Sandra Álvarez de Toledo : Avec cette jeune fille baissée, dans l’ombre, qui prétend faire son lit, la raideur de la mise en scène est frappante. L’image est composée de manière très géométrique, avec une perspective qui file. On retrouve dans la plupart des images cette construction forte, qui renvoie à la maîtrise du photographe comme à l’emprise de l’institution. Et puis, si on regarde de plus près, on voit le délabrement réel des institutions, le désordre sous l’ordre apparent.

Quelle est l’histoire de ce fonds d’archives auquel vous avez eu accès ?

SM : C’est à la fois simple et bizarre. Ce fonds est le produit d’une commande passée par le ministère de la Justice, à la fin des années 1920, à un certain Henri Manuel, photographe mondain qui travaillait autour du monde du théâtre, de la mode et de la politique. Son studio avait alors pignon sur rue. Pour des raisons un peu étranges – cette commande étant très éloignée de ses sujets de prédilection –, c’est à lui qu’on a confié la tâche de photographier non seulement ces écoles de préservation, mais toutes les administrations pénitentiaires de France. Les photos ont toutes été prises entre 1930 et 1931.

SÁT : Le parcours d’Henri Manuel est pour le moins ambigu. Il était juif, mais a réalisé un portrait d’Hitler qui figure en couverture d’une des éditions françaises de Mein Kampf. Au début de la Seconde Guerre mondiale, il a vendu le fonds de son studio de photographies à un certain Louis Silvestre, qui collaborait volontiers avec les Allemands. Henri Manuel est mort très peu de temps après la guerre, et les photos qui lui avaient été commandées par le ministère de la Justice ont disparu.

SM : On ne sait pas ce que le ministère en a fait. Apparemment rien, ce qui est étonnant parce que c’était une commande énorme, qui portait sur l’ensemble du système pénitentiaire français.

Les photos que vous avez sélectionnées concernent trois écoles de préservation : Doullens, Clermont et Cadillac. Comment s’est opérée votre sélection ?

SÁT : Il existe en tout une soixantaine d’images par établissement, collées dans des albums conservés par l’École nationale de protection judiciaire de la jeunesse. J’avais remarqué, notamment à Clermont, que des visages revenaient d’une image à l’autre. Cela m’intéressait de faire apparaître des personnages singuliers, de produire des récits à partir de ces récurrences. Puis j’ai trouvé, dans les archives départementales, des documents qui restituaient d’une part la violence masquée par la mise en scène et qui, d’autre part,laissaient entrevoir des morceaux de vie. Le montage des images et des archives devrait faire apparaître les tensions entre la brutalité dont témoignent les documents administratifs et la marge de résistance des pupilles.

Photo nº 2 : Clermont

SÁT : Ici encore, la mise en scène est patente. La fille est sur une chaise gynécologique, mais elle a gardé ses vêtements, ses gros bas de laine. Elle détourne le visage. C’est une image-clé, qui illustre bien le soupçon qui pesait sur la virginité des filles.

SM : C’est le symbole pur de la violence médicale, de sa volonté de toute-puissance sur le corps féminin. Cette image rend particulièrement perceptible la perversion propre à l’idéologie hygiéniste dominante de l’époque. Toutes les filles subissent un examen gynécologique en entrant. C’est un passage obligé, comme dans les maisons closes, et habituellement justifié par la crainte de la syphilis.

SÁT : Au second plan, on devine la précarité de ces lieux. On fait vivre les filles en bas de laine troués dans des pièces glacées, insalubres. Les WC sont ouverts, les salles de bains suintent, le salpêtre tombe des murs. On peut penser que c’est parce que c’est « à la dure », mais en réalité, l’institution était pauvre et dysfonctionnelle ; le photographe n’a pas pu le dissimuler.

Que sait-on de ces lieux d’enfermement ?

SM : Ce sont des établissements publics et laïcs pour mineures, que l’administration pénitentiaire a nommés « écoles de préservation pour les jeunes filles ». Sous la Troisième République, un des gros enjeux de l’État est de montrer sa puissance face à l’Église. Il doit prouver qu’il est capable de prendre en charge les populations à risque, ce qui incombait jusque-là essentiellement au clergé. Ces trois centres laïcs sont en concurrence avec l’institution religieuse des Bons Pasteurs, une congrégation qui, jusqu’en 1975, a recueilli et enfermé la plupart des filles dites « de justice ». Ensuite, c’est vraiment la biopolitique au sens où l’entend Foucault : il faut faire vivre dans des conditions jugées respectables tous ceux sur lesquels on peut mettre la main, les rendre aptes à un bon fonctionnement. En raison de la chute de la natalité due à la Première Guerre mondiale, il y a la nécessité de promouvoir la procréation pour préserver la population. Il y a aussi, comme on le disait, le problème de la syphilis : les filles vagabondes sont considérées comme une population à risque, vectrices de maladies sexuellement transmissibles. Or l’État cherche à limiter l’arrivée de prostituées potentielles dans les villes, et donc la migration vers celles-ci des populations non contrôlables des campagnes.

Photo nº 3 : Cadillac

SÁT: C’est un réfectoire, l’image est encore une fois composée, cadrée, centrée. Il y a une surveillante, une cuisinière peut-être, et cinq filles qui ont l’air de s’amuser. L’une baisse les yeux en riant, une autre s’est tournée pour bavarder, ce qui signifie qu’elles étaient en mouvement au moment de la prise de vue. Le résultat est une photo à la fois immobile, raide, mais avec un certain mouvement à l’intérieur. Une marge de jeu semble exister, du moins dans le cadre de l’image.

S.M : Ce qui est amusant, c’est le contraste entre la mine réjouie, facétieuse, de la fille et la face patibulaire de la surveillante à droite. Elle a une tête effrayante, on dirait une sorcière avec sa main crispée en griffe sur la table et son regard de désapprobation qui englobe les cinq filles. Comme dans la première photo, il y a une ligne de fuite : alors qu’on est censé faire le ménage, on est plutôt en train de se faire belle ; alors qu’on est censé être écrasée par le poids des devoirs, on affiche une malice joyeuse1.

SÁT : Et puis, il y a cet écriteau, en haut, qui énonce : « Dignité humaine / Devoirs de l’enfant ».

S.M : On peut remarquer que les devoirs de l’enfant sont rapportés à des espaces sociaux précis. Il a des devoirs dans sa famille et dans l’école, point. Ça définit les espaces dans lesquels il est soumis à un règlement qu’il doit respecter, et cela sous le chapeau de la « dignité humaine », impliquant « conscience », « liberté », « responsabilité » (et un quatrième principe qu’on ne lit pas sur la photo). On introduit ici la liberté, mais on ne voit pas bien quelle est la liberté de l’enfant qui n’a que ces deux espaces bien délimités, dans lesquels il est censé appliquer les règles qui lui sont imposées.

Dans ces photos, il y a l’institution, l’école-prison, rigide, ferme, mais il y a aussi tout ce qui ne colle pas avec cette image. On ne cesse de se demander si le photographe a enregistré volontairement ce qui débordait, ou si cela déborde malgré lui…

SÁT : Ce qui nous a intéressé dans ces images, c’est leur ambiguïté. Dans le livre, il ne s’agit pas seulement de proposer une vision de la répression, mais aussi d’essayer de voir ce qui se tramait entre les filles, entre les filles et l’institution, entre les filles et les surveillantes. Cela passe beaucoup par les regards, notamment dans les situations où les filles se savent photographiées. Là, il y a quelque chose qui brise le reportage, la commande, la propagande… On place une surveillante dans chaque plan, histoire de montrer que les filles étaient gardées de près ; mais le rôle qu’on demande aux filles de jouer sur les photos est trouble : la gaîté ou l’austérité de la discipline ? En tout cas, on peut faire l’hypothèse que si ce fonds n’a pas été utilisé du tout par le ministère de la Justice, c’est parce que de son point de vue, il était inutilisable.

SM : On a eu accès aux photos des établissements pour garçons et on n’y voit pas la même chose. L’ambiance, la manière de photographier n’est pas du tout la même. Les garçons sont montrés travaillant dans les champs ou dans l’industrie. La discipline semble beaucoup plus sévère, il y a moins de lignes de fuite.

Photo nº 4 : Cadillac

SÁT : Le réfectoire encore, dans son ensemble. L’architecture est extrêmement imposante : on a cette arche, très lourde et les diagonales des tables, avec ces serviettes déployées comme dans un restaurant chic. Peut-être s’agit-il d’une fête. Dans le fond, comme toujours, les surveillantes. Les filles dansent entre elles. Dans la sélection de photos que nous avons faite, nous avons privilégié tout ce qui est de l’ordre du mouvement, tout ce qui va à l’encontre de l’immobilité et de la contrainte.

SM : Il semble que la photo ait été prise avant le repas, car les tables sont immaculées, les serviettes bien présentées : donc on danserait avant le repas, ce qui semble un peu bizarre. Sur cette image, il y a aussi une fille noire ; nous n’en n’avons pas vu d’autres dans l’ensemble du fonds d’archives. C’est intéressant, car habituellement il n’y a aucune mixité dans ces institutions. Cette fille vient probablement des colonies.

Qui étaient les jeunes filles enfermées ?

SM : Il y a très peu d’informations à leur sujet. On sait par déduction – notamment parce qu’elles sont souvent attrapées pour vagabondage – qu’elles sont essentiellement issues du sous-prolétariat. Souvent, elles se sont enfuies d’une maison où elles avaient été placées par leur famille comme domestique.

SÁT : Derrière le délit de vagabondage, il y a toujours le soupçon de prostitution. Certaines filles étaient condamnées pour infanticide, qu’elles aient tué leur propre enfant, ou celui des patrons chez qui elles étaient placées comme domestiques. Les filles qui ont commis les moindres délits sont logées à la même enseigne que les criminelles.

SM : Et puis, il y a les filles de la campagne et du prolétariat, dont les familles veulent se débarrasser parce qu’elles ne sont pas contentes de leur comportement. La bourgeoisie, elle, met ses filles récalcitrantes dans les congrégations religieuses. L’assistance publique récupère celles dont les familles n’ont pas assez d’argent ou de respectabilité sociale pour y accéder.

Il y a donc, parmi elles, des filles enfermées à la demande d’un tiers ?

SM : Cela passe toujours par une procédure pénale. Les familles ne peuvent pas arriver et dire « on vous laisse notre fille ». Mais les juges, à l’époque, ont plutôt tendance à avoir la main lourde : une fille traînée devant l’un d’entre eux a très peu de chance de revenir dans sa famille. Pour le bien public, on considère qu’il vaut mieux enfermer les jeunes filles pour les protéger, même sans preuve de mauvaise conduite.

Les filles enfermées en école de préservation n’étaient en fait pas vraiment condamnées ?

SM : Non, en effet, en tant que filles et mineures, elles étaient acquittées pour « manque de discernement2 ». Condamnées, elles auraient eu de courtes peines de prison, quatre à six mois – le vagabondage n’était pas puni très lourdement. La seule manière de les tenir enfermées longtemps était de considérer qu’elles étaient « non discernantes », et donc de les « préserver ». D’où l’euphémisme : si les « écoles de préservation » avaient été légalement des prisons, elles auraient été soumises à la juridiction générale. Alors qu’avec ce subterfuge juridique, on peut enfermer les filles jusqu’à leur majorité civile – 21 ans à l’époque. Certaines arrivaient à 14 ans parce qu’elles vagabondaient et restaient donc sept ans en institution. Pour les mêmes délits, elles faisaient des peines bien plus longues que celles des garçons.

Vous racontez à quel point les corps féminins de la classe populaire sont des éléments préoccupants pour l’État…

SM : Ces filles sont au croisement d’une justice de classe et d’une justice de genre, exactement au point de jonction de ces justices d’exception. L’ouvrage aurait pu s’intituler Des filles d’exception, pour faire apparaître justement le traitement exceptionnel dont elles sont justiciables. L’État craint ces vagabondes qui circulent librement sans contrôle familial ou juridique. Elles sont doublement dangereuses. D’abord en tant que filles du prolétariat, parce que si elles arrêtent de travailler ou de procréer, le système arrête de fonctionner. L’État doit absolument garantir les conditions du travail socialement obligatoire ! Et puis, elles sont victimes de représentations sociales et d’une justice produites par des hommes qui font d’elles des objets de désir, dangereuses en tant que tels.

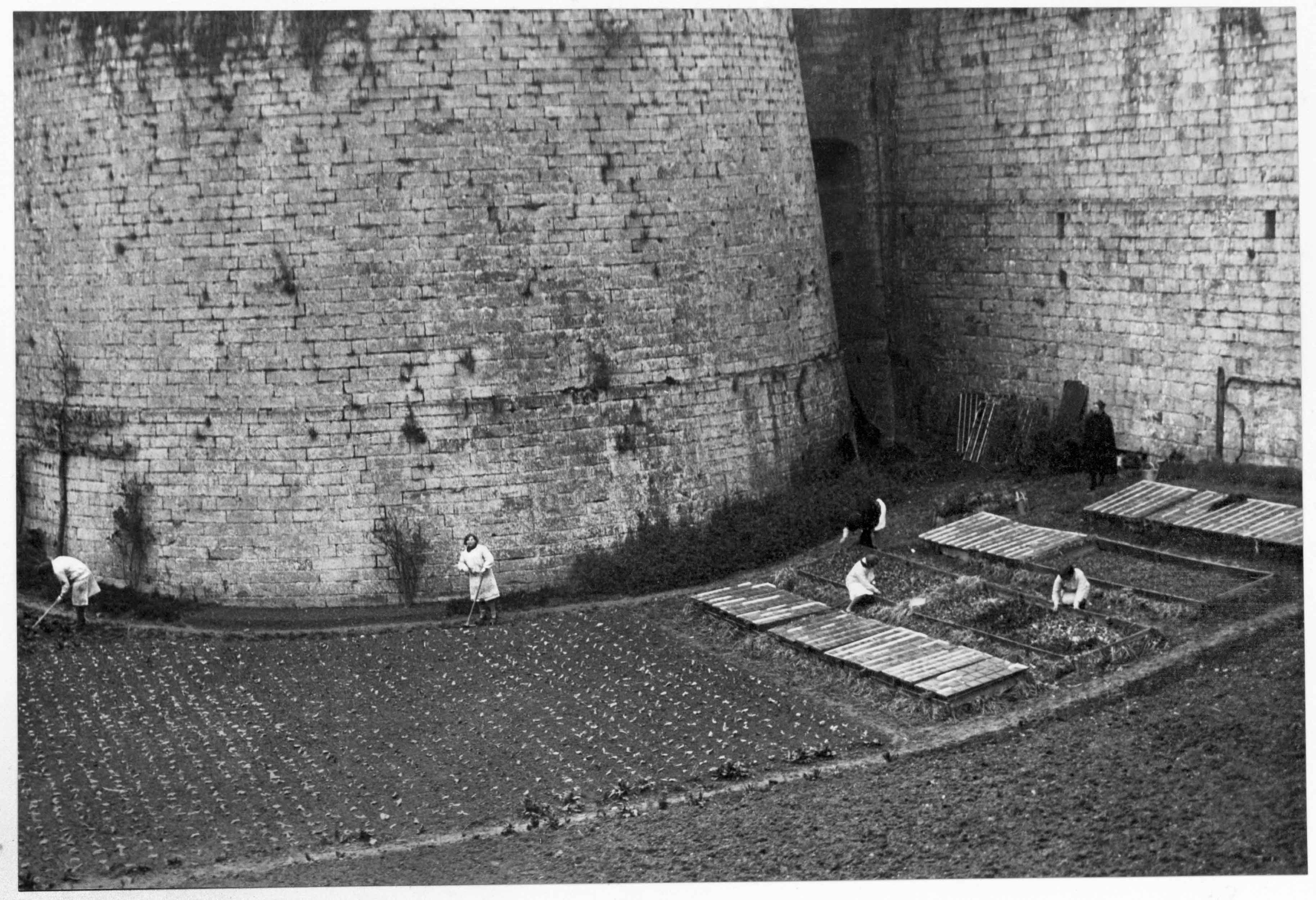

Photo nº 5 : Doullens

SÁT : Est-on dans les douves ? À l’extérieur du château ou dans un pré intérieur ? On ne sait pas, mais l’image donne toutefois une idée de l’échelle de la forteresse de Doullens : les filles apparaissent comme de toutes petites figurines. Le photographe a pris la liberté de choisir une focale très large pour montrer l’espace, toujours contraint, au lieu de se rapprocher et de montrer les filles en train de travailler bien sagement.

L’horizon est bouché, on ne voit pas le ciel, seulement le mur de la forteresse.

SM : Les trois établissements sont d’anciennes prisons. Clermont était une ancienne maison centrale de filles et de femmes ; Cadillac, le château des ducs d’Épernon, avait été « une maison de force et de correction pour les filles et les femmes », et Doullens, une ancienne forteresse militaire, avait aussi été une prison pour femmes. Et dans les trois cas, il n’y a eu pour ainsi dire aucun réaménagement des lieux.

Quelle est la place du travail dans la « réhabilitation » des jeunes filles ?

SM : Elles travaillent tout le temps. Travailler la terre, en particulier, est une activité honorable. C’est une idéologie très forte à cette époque-là : ramener les filles au bon air, au bon travail, pour qu’elles puissent vivre à la campagne dans un environnement non corrompu. La ville, c’est la corruption ; les travaux des champs, c’est l’innocence, la pureté.

SÁT : Toutefois, dans les images d’Henri Manuel, le rôle du travail chez les filles est bien moindre que chez les garçons. La réhabilitation des filles se fait par le travail de la terre, les travaux d’atelier et les travaux d’aiguille, mais aussi par le travail domestique : le ménage, la lessive, la cuisine, la buanderie.

Est-ce à dire que les filles apprenaient un métier ?

SM : Le but de ces institutions est de transformer des filles déviantes en domestiques – ou en ménagères au foyer. Mais il n’est pas simple à la sortie de l’école de leur trouver une place. Tout le monde est un peu suspicieux à leur égard. De fait, beaucoup ressortent vagabondes. Parfois, elles rentrent chez elles avec un petit pécule.

Photo nº 6 :, Clermont

SÁT : Sur cette photo, on ne voit à première vue qu’une chose : cette jeune femme qui nous regarde, qui regarde le photographe. Elle est jolie, maquillée, aguichante, quand d’autres filles paraissent toutes avoir la même tête, la même corpulence tassée (à force de féculents), la même coupe de cheveux. La femme de dos est sans doute une surveillante, elle a été placée dans l’image pour confirmer que les filles sont bien gardées. Mais la fille au tablier clair concentre sur elle toute la lumière.

SM : C’est vrai que cette silhouette à droite, noire et très austère, douche un peu la scène. La joie coquine qui émane du personnage de face est contredite par cette silhouette de corbeau.

SÁT : Cette scène est totalement incongrue. C’est forcément le photographe qui leur a demandé de se mettre à danser dans ce coin-là de la cour.

SM : Et l’esprit, encore une fois, est difficile à saisir : il y a toujours ce contraste entre un univers d’enfermement et ces corps, ces filles qui dansent, qui s’amusent, coincées sous la muraille.

SÁT : Et puis, ce sont des filles qui dansent ensemble, deux par deux, cela ouvre le chapitre important de l’érotisme, des relations homosexuelles qui se tissent dans ces écoles de préservation.

Ces images de danse sont troublantes parce qu’elles feraient presque passer ces écoles de préservation pour des lieux vivables, des colonies de vacances…

SM : De nombreuses photos sont sur cette ligne très ambiguë. Il y a, de manière générale, un énorme contraste entre les photos et les textes, dans lesquels on lit qu’elles sont punies à la moindre occasion. Et les punitions, c’est le mitard et la camisole de force. Elles ne sont pas censées s’amuser. Tout l’enjeu pour ces écoles de préservation est de « relever3 » les filles. C’est le terme employé, un mot empreint de morale et de religion. Elles ont chuté, il faut les relever, pour les rendre aptes à réintégrer la société dans des conditions jugées acceptables. Et pour cela, tous les moyens répressifs sont bons.

C’est donc comme si ces photos contrevenaient à la fois au réel des écoles de préservation et à l’image que veulent en donner les institutions ?

SM : C’est le contre-emploi d’une photographie de propagande : on voit exactement ce qu’on ne devrait pas voir. On voit la vérité de ces lieux par la résistance des corps, on voit que ces lieux ne sont pas ce qu’ils auraient dû être. On voit l’enfermement, un peu, mais aussi le reste : ce qui a rendu ces lieux singuliers. On voit la complicité qui unit les filles bien plus qu’on ne le devrait ! L’institution combat ces rapprochements, cette sensualité, ce désir de s’amuser ; il faut absolument éviter que les filles aient leur propre vie en dehors de ce qui est autorisé par l’institution. Mais les photographies montrent l’échec de l’institution à combattre cela.

Pourtant, savoir danser, c’est important, comme être une bonne ménagère, ça fait partie de ce qu’une femme doit savoir faire ! Peut-être qu’il s’agit de former de futures épouses ?

SM : Ce n’est pas cela qu’on enseigne dans ces institutions. On ne prépare pas les filles à savoir se faire belle et à mieux séduire les hommes. Au contraire : elles sont toutes suspectées d’être des prostituées. Et il s’agit de montrer qu’elles ont renoncé à ce destin fatal et que leur enjeu ne sera plus d’être belle, mais d’être bien sage, de bien faire le ménage. C’est une des ambiguïtés qui traversent toutes les photos, on voudrait les montrer d’une certaine manière, mais on ne peut pas s’empêcher de les exposer telles qu’on ne veut pas qu’elles soient : comme des séductrices.

Photo no 7 : Cadillac

SÁT : Ici, on a une image de libération. Cela a beau être un cours de gymnastique – on le comprend grâce à d’autres clichés de la même série –, là, pour cette photo, on leur a sans doute simplement demandé de courir. Même si elles sont en uniforme, coincées entre deux rangées d’arbres, la sensation d’élan reste dominante. L’image est floue ; ce n’est que du mouvement. Une échappée, presque une image d’évasion collective.

SM : Cela soutient l’idée qu’il y a une forme de séduction qui opère sur le photographe – celle dont on essaie de les charger, puis de les débarrasser. Sur cette photo, on comprend qu’elle n’est pas nécessairement sexualisée, il s’agirait d’une liberté séductrice, quelque chose qui se maintient contre l’institution ou malgré elle.

On a l’impression d’une fuite collective et spontanée. Y a-t-il beaucoup de tentatives d’évasion ?

S.M : Oui, dès qu’elles peuvent s’échapper, elles tentent de le faire. C’est même troublant la facilité avec laquelle elles s’évadent. Il suffit d’une échelle qui traîne et hop ! elles filent.

SÁT : Les évasions rythment la vie de l’institution, c’est quasiment ritualisé ! La dernière partie du livre propose une sorte de parcours-type des filles des écoles de préservation : elles sont arrêtées, jugées, internées, puis elles s’évadent. Le plus souvent, elles sont reprises. Ensuite, elles se tiennent bien quelque temps, dans l’espoir d’être« louées » comme domestiques auprès d’une famille pour, peut-être, s’échapper de nouveau.

Pouvez-vous nous raconter la révolte de 1934 à l’école de préservation de Clermont ?

SM : On n’en sait malheureusement pas grand-chose. Il semblerait que la révolte du bagne de garçons de Belle-Île4 ait commencé à s’ébruiter – sans doute via des surveillantes –, et que cela ait incité les filles de Clermont, où le régime était particulièrement dur, à se révolter à leur tour.

SÁT : On peut supposer que des liens de complicité entre les surveillantes et les filles se nouaient parfois. Dans les archives, une surveillante est décrite comme « anarchiste » par l’administration. Il faut dire qu’elles sont elles-mêmes extrêmement surveillées. L’institution mène à leur encontre des enquêtes de moralité très poussées5.

Comment se déroule la mutinerie ?

SM : D’après ce que l’on sait, les filles refusent de monter dans leur chambre ou d’aller au travail. Il y a des échauffourées : elles se battent avec les surveillantes. La répression est féroce, elles ont toutes été mises au mitard, sous camisole de force. Ce n’était pas une tentative d’évasion collective, c’était plutôt une rébellion interne. Tout cela a été complètement étouffé par l’administration. Un seul journal s’est emparé de l’histoire, aussitôt démenti par le ministre de la Justice lui-même.

Comment s’achève l’histoire des écoles de préservation ?

SM : Cela se termine à la fin de la Seconde Guerre mondiale, quand s’organise pour la première fois une justice spéciale pour les mineurs. On construit alors des établissements spécialisés qui ne sont plus des institutions de répression pure. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, à la petite Roquette, il y a des enfants de deux ans qui sont prisonniers parce qu’ils ont fait bêtises et que leurs parents sont allés voir le juge pour s’en débarrasser. Cela dure jusque dans les années 1890. De 1905 à la Seconde Guerre mondiale, le statut du mineur change, mais sans être complètement éclairci du point de vue du droit. On expérimente un traitement spécial des mineurs sans que la chose soit véritablement organisée. C’est une étape intermédiaire. Ces « écoles de préservation » correspondent à la fin d’un monde, celui où l’on traitait les mineurs comme des adultes.

- Dans une archive, on lit par exemple : « C. a dégradé le mur de sa cellule en enlevant le plâtre pour se poudrer le visage. », p. 42. ↩

- Le « manque de discernement » signifiant que la justice considérait un défaut de conscience du caractère délictueux de l’acte au moment où il était commis. ↩

- « Ce qu’il y a de plus difficile dans le relèvement des enfants, c’est le relèvement des filles. Ce qu’il y a de plus difficile dans le relèvement des filles, c’est le relèvement de celles qui sont tombées jusqu’à la prostitution publique. », Rapport d’inspection, cité p. I. ↩

- La colonie pénitentiaire de Belle-Île est restée célèbre par la révolte d’une centaine de colons. Un soir d’août 1934, après qu’un des enfants a été roué de coups pour avoir mordu dans un morceau de fromage avant sa soupe, une émeute éclate, suivie de l’évasion de 55 pensionnaires. Ce fait divers est suivi d’une campagne de presse très virulente, et va inspirer à Jacques Prévert son célèbre poème « La chasse à l’enfant ». Il y dénonce la « battue » organisée pour rattraper les fugitifs, avec une prime de 20 francs offerte aux touristes et aux habitants de Belle-Île, pour chaque garçon capturé. ↩

- Voir notamment cette archive p. 76 « Comme suite à votre communication du 6 février écoulé concernant Mme Frangopol, née Chasseur Sylvaine, institutrice à l’école de préservation de Doullens, j’ai l’honneur de vous rendre compte que l’enquête à laquelle j’ai procédé ne m’a pas permis d’établir que cette femme fréquentait des étrangers ou des personnes suspectes. Elle a toujours été effacée et elle n’est pour ainsi dire pas connue à Doullens depuis 4 mois que sa mère habite une petite maison isolée rue Tailly près de la rue d’Arras. Mme Frango Paul n’affiche aucune autre relation, elle ne reçoit d’autre part aucune correspondance en dehors des catalogues de grands magasins, néanmoins une surveillance discrète continuera d’être exercée sur ses agissements à Doullens. » ↩