De l’allaitement, il y a des histoires que l’on n’entend pas : les doutes, la fatigue, la culpabilité. Quatre amies me racontent.

Lire la suite

De l’allaitement, il y a des histoires que l’on n’entend pas : les doutes, la fatigue, la culpabilité. Quatre amies me racontent.

Lire la suite

C’est un poème récité, comme un rituel, pour se souvenir d’une voix et s’observer changer. Sam a 27 ans – bientôt 28. Il raconte ce que l’injection d’une hormone fait à sa vie.

Lire la suite

À 68 ans, Zébulon aime toujours manger des choux à la crème et du fromage dégoulinant. Pour lui, le risque n’est pas le trou dans la dent ni le bouchon dans la veine, mais un mauvais dosage de sucre dans le sang.

Lire la suite

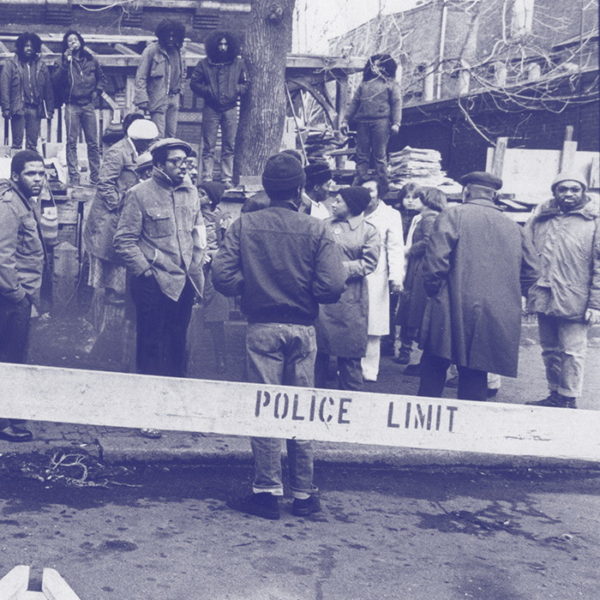

Lamine Dieng, Babacar Gueye, Adama Traoré… La liste est longue des personnes racisées tuées par la police en France. Impunité des forces de l’ordre, contrôles au faciès, insultes répétées, omerta au sein des services de police… Les pléthoriques injustices à l’œuvre dans le « maintien de l’ordre » sont avérées par de nombreuses études. Maintenir un ordre social injuste, telle est la doctrine de la police ; et partout l’on supprime des postes (dans la santé, l’éducation, le travail social), pendant que les moyens alloués au ministère de l’Intérieur ne font qu’augmenter. La logique est claire dans l’histoire néolibérale des quarante dernières années : transférer les budgets pour la prévention et l’émancipation dans les secteurs de la répression et de l’enfermement. C’est contre ce choix de société que nombre de citoyen·nes des États-Unis se battent en faveur d’une abolition de la police. Et c’est pour un autre modèle social qu’est né le mouvement « Defund the police » (« Couper les vivres à la police ») à la suite du crime policier qui a tué Georges Floyd en mai 2020. L’allocution du sociologue d’Alex S. Vitale (auteur de The End of Policing, Verso, 2017) traduite ici rappelle ce travail de base des militant·es abolitionnistes pour changer de modèle. Plutôt que budgétiser une police contre la population et d’essayer de rendre sympathique celles et ceux qui sont payé·es pour terroriser, nous devrions refuser la légitimité de leur fonction et rediriger l’argent public dans des missions sociales : le logement, le soin, l’entraide. Jef Klak a décidé d’accompagner ce texte de la traduction d’un tableau réalisé par le groupe Critical Resistance pour détailler les mesures qui ne font qu’élargir les pouvoirs de la police sous couvert de réformes humanistes, au lieu de repenser en profondeur une organisation sociale au service des plus riches et du racisme systémique.

Lire la suite

Traduit de l’anglais par Mickaël Correia et Lucile Dumont.

Texte original : « Expropriate Everything », paru dans The Brooklyn Rail, Field Notes, juillet-août 2019, disponible sur <brooklynrail.org>.

Le 23 février dernier, pour freiner la flambée du prix du logement provoquée par la gentrification de Berlin, les loyers de la capitale allemande ont été gelés pour une durée de cinq ans. Mais cette mesure cache mal le moteur principal de la gentrification, c’est-à-dire la place grandissante de l’immobilier dans la stratégie de croissance mondiale du capital. Représentant aujourd’hui 60 % des actifs mondiaux, l’immobilier façonne désormais l’espace urbain dans une seule optique : engendrer toujours plus de profit. Face à cette déferlante, les militant·es berlinois·es du logement luttent pour l’expropriation des propriétaires immobiliers. Pour sortir définitivement le logement de sa logique marchande et se réapproprier nos villes comme nos vies.

Photographies par Ahmad Ebrahimi

Ouvert en 2013 sur l’île de Lesbos en Grèce sur le site d’une ancienne base militaire, le camp de Moria accueille et retient les réfugié·es qui cherchent à rejoindre l’Europe. L’un des cinq centres d’enregistrement et de contrôle situés en mer Egée, il se double d’un centre de détention, témoignant d’une gestion sécuritaire et d’une criminalisation de ces migrations. Coercition, détention arbitraire, expulsions, refoulements massifs et violations des droits fondamentaux sont au rendez-vous. Prévu pour loger 3 000 personnes, on dénombre en janvier 2020 plus de 20 000 personnes vivant à l’intérieur du camp et à ses abords.

En septembre 2018, Clément Aadli, Adrien Chevrier et Amélie Perrot mettent en place des ateliers de radio hébergés dans un accueil de jour situé en marge du camp. Emportant des enregistreurs avec elles et eux, les participant·es des ateliers racontent, interviewent d’autres habitant·es, captent la vie du camp et inventent leur radio (voir à ce sujet la première partie de cette publication, « Une radio face au camp de réfugié⋅es de Lesbos »). À l’heure où la crise du coronavirus et le défaut de protection sanitaire les vulnérabilisent encore davantage, retour sur le parcours de quatre réfugiés de Moria, partis d’Iran, du Cameroun ou d’Afghanistan. Portraits.