De l’allaitement, il y a des histoires que l’on n’entend pas : les doutes, la fatigue, la culpabilité. Quatre amies me racontent.

Lire la suite

De l’allaitement, il y a des histoires que l’on n’entend pas : les doutes, la fatigue, la culpabilité. Quatre amies me racontent.

Lire la suite

C’est un poème récité, comme un rituel, pour se souvenir d’une voix et s’observer changer. Sam a 27 ans – bientôt 28. Il raconte ce que l’injection d’une hormone fait à sa vie.

Lire la suite

À 68 ans, Zébulon aime toujours manger des choux à la crème et du fromage dégoulinant. Pour lui, le risque n’est pas le trou dans la dent ni le bouchon dans la veine, mais un mauvais dosage de sucre dans le sang.

Lire la suite

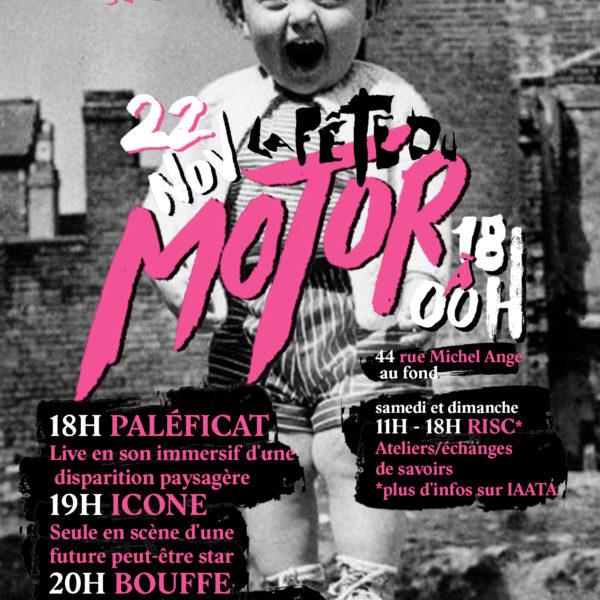

Samedi 27 février 2021, des milliers de manifestant·es se sont rassemblé·es en Martinique, en Guadeloupe et à Paris pour protester contre le déni de justice vécu par les victimes de l’empoisonnement au chlordécone.

Les tribunaux renâclent à établir les responsabilités et la plainte déposée en 2006 est menacée de prescription. Le pesticide, dont la toxicité est connue depuis le début des années 1960, a pourtant été épandu dans les bananeraies de Martinique et de Guadeloupe pour lesquelles il a bénéficié de multiples autorisations dérogatoires jusqu’au milieu des années 1990. Polluant organique persistant et perturbateur endocrinien, il a contaminé les sols, l’eau et les corps – 90 % de la population est touchée – entraînant notamment une explosion du nombre de cancers.

Dans cette pièce sonore , réalisée pour le disque Terre de feu qui accompagne le septième numéro de Jef Klak, résonnent les sonorités du travail agricole de femmes et d’hommes qui approvisionnent en bananes les marchés des pays occidentaux. De la polyphonie nocturne des grenouilles hylodes de Basse-Terre surgit un appel pour sortir de la grande nuit : Difé, difé limanité ki la, difé 1 !

En février 2020 et dans la continuité de l’autoenquête travaillée dans notre numéro « Pied à terre », le groupe son de Jef Klak était invité au festival « Longueur d’ondes » à Brest. À plusieurs voix, nous sommes revenu⋅es sur les pratiques collectives du son en dressant un panorama de nos recherches et expérimentations de différents modes de productions et de collaborations. Au delà du plaisir et de l’enjeu de fabriquer ensemble, comment produire des œuvres, des objets culturels sans avoir de chaînes de hiérarchie entre nous ?

Discussions et écoute d’extraits de nos différentes créations sonores pour faire entendre nos tentatives et nos réflexions, et entrer ainsi dans la fabrique collective du collectif…

Au milieu du XIXe siècle, la montée en puissance du secteur industriel et la concentration urbaine modifient en profondeur la société française. Les laissé·es pour compte sont de plus en plus nombreux·ses dans les faubourgs, et les vols font la une des journaux. Pour se débarrasser de ce « trop-plein » et résoudre une question sociale de plus en plus pressante, l’État décide d’établir en terres australes une petite France à l’antipode de la métropole : la Nouvelle-Calédonie. Pour leur plus grand malheur, les Kanak voient leur île se transformer en une colonie pénitentiaire et résidentielle, sur laquelle le pouvoir colonial attribue des bouts de terres spoliées aux ex-bagnards et aux colons libres, dans l’espoir d’en faire des paysans laborieux. L’historienne Isabelle Merle, auteure d’Expériences coloniales. La Nouvelle-Calédonie. 1853-1920 (Anacharsis, 2020), revient avec nous sur le rôle et l’évolution de ces rouages de l’entreprise coloniale.